採用・労務・経理に関するお役立ち情報

優秀なスキルと豊富な経験から、高い生産性と確実な成果を出す人物を「ハイパフォーマー」と呼びます。労働力不足が深刻化する中、人材を有効活用する重要性が増しており、彼らは特に注目を集めています。

ハイパフォーマーは企業の生産性向上に貢献する一方で、採用の難易度やコストが高いため、容易に獲得できる存在ではありません。そのため、今いるハイパフォーマーを有効に活用し、育成していくことが重要になってきます。

この記事では、ハイパフォーマーの特徴や離職を防ぐ方法、育成・採用のポイントなどを紹介します。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

ハイパフォーマーとは

ハイパフォーマーとは、「社内で高いパフォーマンスをあげている社員」を指しますが、何をもって「高いパフォーマンス」とみなすかは、さまざまな定義が存在します。そのため、ハイパフォーマー分析の目的によって、その定義を決めることをおすすめします。

ハイパフォーマーの重要性

ハイパフォーマーは、現代社会で突然現れたわけではなく、どの企業にも昔から「できる人」として存在していました。しかし、少子高齢化と生産年齢人口の減少が深刻な人材不足を引き起こしている現代では、彼らの重要性がさらに高まっています。

人材が不足する中でも生産性を維持・向上させるには、ハイパフォーマーにどのように活躍してもらうかが鍵となります。その結果、あらゆる業界や企業でハイパフォーマーの重要性と価値が見直され、その確保と育成が注目されるようになりました。

ハイパフォーマーがもたらす効果

ハイパフォーマーがもたらす効果は、単に個人の生産性が高いだけではありません。彼らは組織全体にさまざまな良い影響を与えます。

- 会社の利益・生産性の向上

- 部署やチームの業務効率化

- 組織内の意識改革

- 社員のモチベーションアップ

- 社員全体のスキル底上げ

ハイパフォーマーの仕事ぶりを分析することで、他の社員の生産性を高めたり、モチベーションを向上させたりすることができます。会社の利益を考えても、ハイパフォーマーは非常に大事な存在と言えるでしょう。

ハイパフォーマーに共通する特性

ハイパフォーマーは周囲に良い影響を与え、企業の業績向上や成長に貢献します。どのような人材をハイパフォーマーとするかは企業によって異なりますが、ここでは彼らに共通して見られる特性を紹介します。

求められた以上の成果を出す

ハイパフォーマーは、成果を出すことに強くこだわります。企業やチームの目標、そしてその中で自分が何を求められているかを正確に理解し、目標達成のために試行錯誤を繰り返します。単に努力やスキルがあるだけでなく、「期待以上の成果を出す」という強い意識を持っているのが、ハイパフォーマーの大きな特性です。

コミュニケーション能力が高い

どれだけ優れたスキルや経験があっても、一人では限界があったり、効率が悪くなったりする仕事は多くあります。成果を出すには、他者とのコミュニケーションが不可欠です。ハイパフォーマーはその重要性を理解しているため、人間関係の構築や情報の共有、サポートを積極的に行います。彼らは社内外のコミュニケーションを円滑にするだけでなく、周囲からの信頼も獲得できる存在です。

行動力がある

成果を出すためには、今何をすべきかを考え、迅速に行動に移すことが大事です。ハイパフォーマーは結果から逆算して「自分がすべきことは何か」を考え、すぐに行動に移す実行力があります。たとえ失敗した場合でも、何が問題だったのか自分がすべきことは何か、どうすれば成功できるかを分析し、常に挑戦を続ける粘り強さも持ち合わせています。

自己管理を徹底している

ハイパフォーマーは能力が高いのが特徴ですが、それでいて自己研鑽を怠りません。ビジネスを取り巻く環境は常に変化しており、今あるスキルや知識だけでは成果を出し続けることが難しくなります。そのため、彼らは常に新しいスキルや知識を吸収する意欲が高く、自己成長のための努力を惜しみません。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

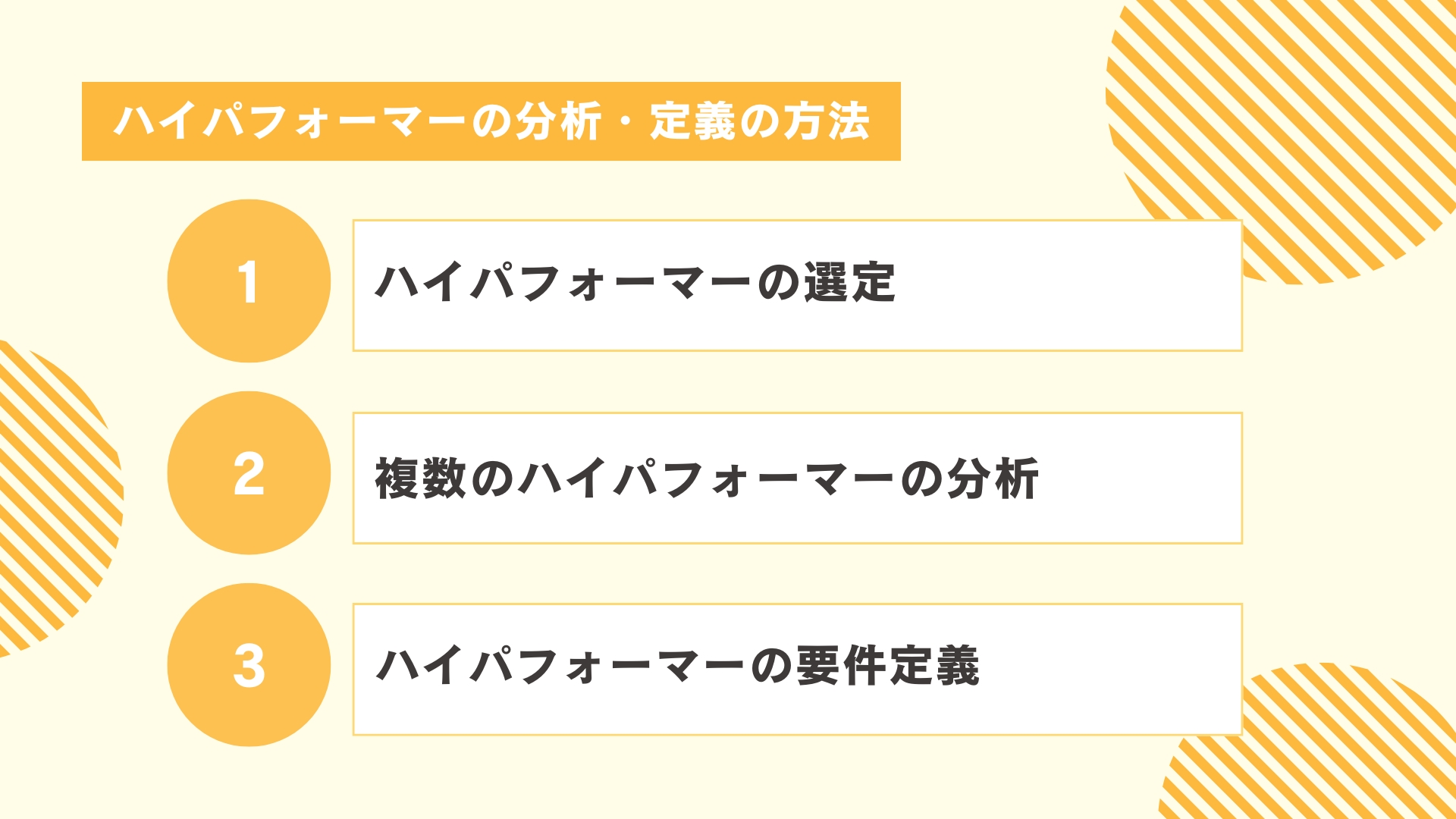

ハイパフォーマーの分析・定義の方法

ハイパフォーマーを育成し、組織全体でその力を活用するためには、まず自社におけるハイパフォーマーの特徴を正確に把握することが不可欠です。ここでは、効果的に分析・定義を行う方法を解説します。

1. ハイパフォーマーの選定

ハイパフォーマーを分析するには、まず該当する社員を選び出す必要があります。そのためには、彼らを定義する明確な基準や成果を定めることが不可欠です。ハイパフォーマーの基準は、企業全体だけでなく、業務内容によっても異なります。そのため、企業全体と各職種ごとの両方で基準を検討できると理想的です。

ハイパフォーマーの定義例

- 企業全体:メンバーを巻き込む力が高い

- 営業職:高い目標を継続的に達成している

- 事務職:ミスが少なく、処理が早い

こうした定義をもとに、勤務態度・能力・成果を評価して社員を選定します。その際は、以下の点に注意しましょう。

選定時のポイント

人事担当者や上司の個人的な好みで選定しないようにする。

選抜人数に決まりはありませんが、パレートの法則(80:20の法則)を参考に複数名を選抜すると良いでしょう。

パレートの法則とは、「成果の8割は全体の2割の要素(人材や活動など)によって生み出される」という法則です。これを参考に、分析対象を絞りすぎず、全体の2割程度の人数を選定することで、より精度の高い分析が可能になります。

2. 複数のハイパフォーマーの分析

選定したハイパフォーマーについて、共通する経歴、勤続年数、スキル、知識、さらには思考、価値観、行動特性を分析していきます。

スキルや知識、経歴は比較的容易に把握できますが、思考や価値観、行動特性は本人も自覚していない可能性があるため、個別のヒアリングが不可欠です。

分析の手法例

- 経歴・勤続年数:履歴書や人事データで把握する。

- スキル・知識レベル:スコアリング式のアンケートや適性検査を実施する。

- 思考や価値観、行動特性:スコアリング式のアンケートや適性検査、個別インタビューなどを組み合わせて分析する。

特に、業務に対する考え方や姿勢、価値観、モチベーションなどは、しっかりと把握しておきたい重要なポイントです。

3. ハイパフォーマーの要件定義

分析結果をもとに、自社におけるハイパフォーマーの定義を行います。複数のハイパフォーマーに共通する特性を見つけるため、アンケートや適性検査のスコアリングを集計し、個別のヒアリング結果をまとめましょう。

ポイント

- 複数のハイパフォーマーに共通する特性を洗い出す。

- 「能力」「行動特性」「価値観」の3つのカテゴリーで特性を分類する。

- 採用や育成での優先順位を決めるために、洗い出した特性を「必須要件」と「あれば嬉しい要件」に分けるのも効果的です。

この分類には、人材要件フレームを活用すると良いでしょう。人材要件フレームとは、自社の求める人物像をフレームに当てはめてまとめる手法で、一般的には「必須要件(must要件)」と「あれば嬉しい要件(want要件)」で特性を分けます。このフレームで整理した特性を、その後の採用活動や人材育成プログラムの作成に活用できます。

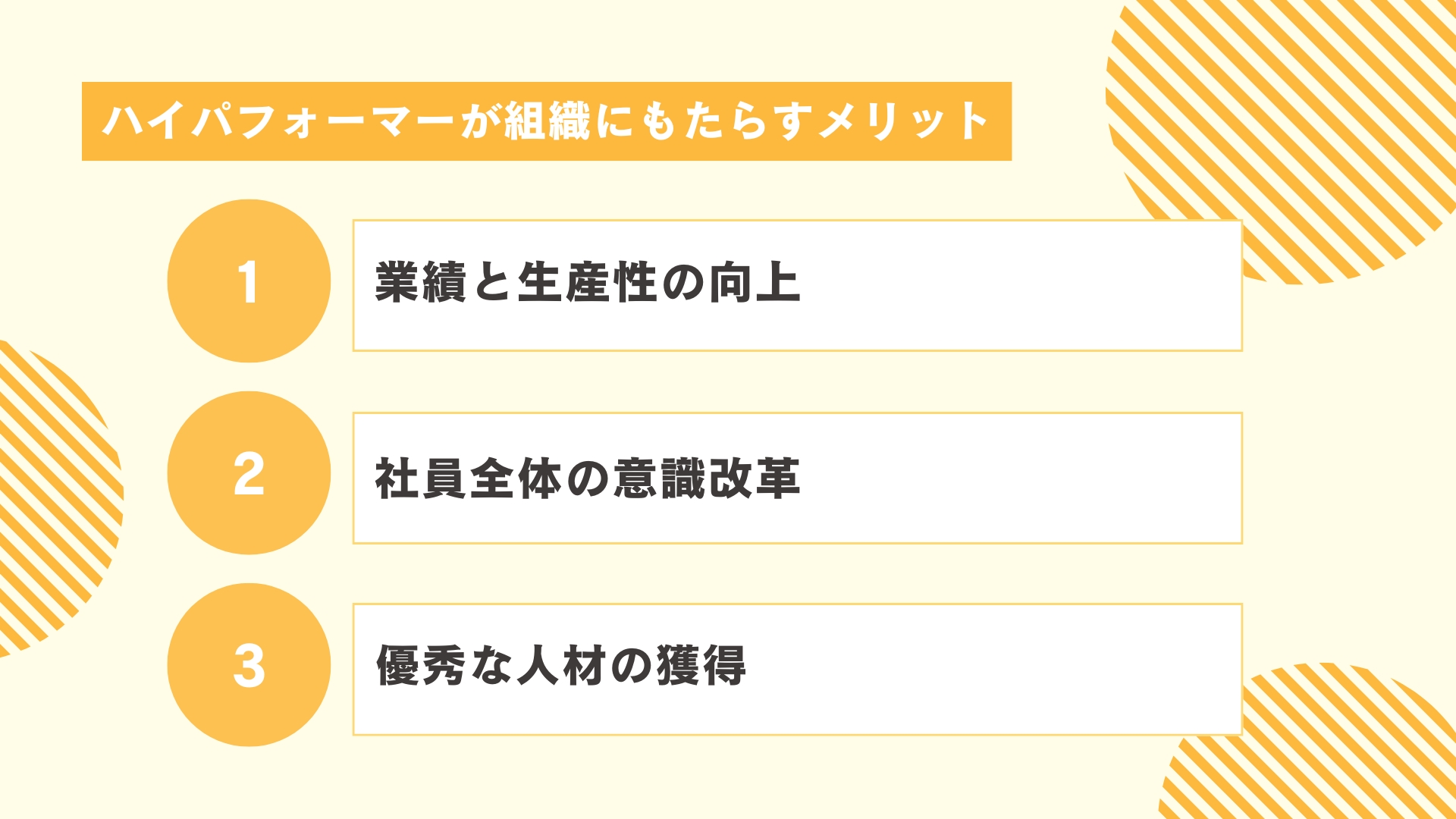

ハイパフォーマーが組織にもたらすメリット

ハイパフォーマーは、所属する組織にどのような影響を与えるのでしょうか。彼らがいることで得られる主なメリットを3つご紹介します。

1. 業績と生産性の向上

仕事への意識が高く、常に業務効率化や時間短縮に努めるハイパフォーマーがいることで、組織全体の業績向上が期待できます。彼らは自身の成果やプロセスを常に分析し、より高い成果を出そうと自ら努力します。

こうした彼らの存在は、チーム全体の生産性を高め、結果として業績向上に繋がります。社内で一人でも多くのハイパフォーマーを育成・登用できれば、その効果をより実感しやすくなるでしょう。

2. 社員全体の意識改革

ハイパフォーマーはチームとしての成功を重んじ、自身の豊富な知識や経験、スキルを積極的に共有する傾向があります。そのため、彼らの存在は社員全体の意識改革にも良い影響を与えます。

周囲の社員は、ハイパフォーマーの思考や行動を間近で見て学ぶことで、結果を出すまでのプロセスを理解し、行動に移しやすくなります。この影響は、「私もあの人のように活躍したい」「チームにもっと貢献したい」といったポジティブな意識へと繋がり、成長を促すでしょう。

3. 優秀な人材の獲得

組織にハイパフォーマーがいることは、優秀な人材の獲得にも繋がります。ハイパフォーマーの特性を分析することで、どのような思考や行動が成果を生み出しているのかが明確になります。採用面接時にその行動特性(コンピテンシー)を確認すれば、将来ハイパフォーマーとして活躍が期待できる人材を選びやすくなるでしょう。

また、ハイパフォーマーを育成するノウハウがあることは、企業価値を高めるメリットにもなります。彼らが力を発揮している企業は、他の企業で優れた成果を上げている転職希望者からも魅力的に映るため、新たなハイパフォーマーの採用が期待できます。

ハイパフォーマーの育成方法

組織におけるハイパフォーマーについては、「売上の8割は2割のハイパフォーマーによって生み出される」というパレートの法則や、「チーム編成を行うと、ハイパフォーマー2割、平均的な人材6割、ローパフォーマー2割に分かれる」という2-6-2の法則があります。これらの法則で組織内の2割を占めるとされるハイパフォーマーを育成するためには、具体的にどのようなことを行うべきでしょうか。ここでは、社内でハイパフォーマーを育成するための3つのステップを解説します。

ステップ1. 自社に合ったハイパフォーマー像を定義する

「ハイパフォーマー」と一言で言っても、人によってその捉え方はさまざまです。そのため、育成を始める前に、まず自社におけるハイパフォーマーモデルを明確に定義し、認識のズレが生じないようにする必要があります。

実在する社員をモデルとすることで、全社員が目指すべき姿が具体的になります。例えば、「短い時間で多くの成果を出している人材」をモデルとする場合、事務職であれば就業時間内のデータ処理件数とPCの稼働時間、営業職であれば売上と残業時間数といった複数の要素を掛け合わせて選定するのがポイントです。なお、経験年数が長いほどスキルや成果も高い傾向にあるため、年齢や勤続年数も考慮して絞り込むと良いでしょう。

ステップ2. 行動特性やスキルを研修に落とし込む

次に、ハイパフォーマーが持つ「価値観」「スキルや経験」「行動特性」などを、研修内容に反映させます。研修は、社員の能力向上を促し、新たなハイパフォーマーを輩出することを目的としています。研修実施前には、参加者に対し、目的と目標を明確に伝えることが重要です。

ステップ3. 継続的なフィードバックとフォローアップを行う

研修で学んだことは、すぐに効果を実感できない場合もあるため、研修後に客観的なフィードバックを行う環境を整えることが大切です。例えば、スキルについては「どのスキルをどのレベルまで習得すべきか」を具体的に示すことで、目標が明確になり、習得スピードの向上が期待できます。

一方、行動特性や価値観は、根本的な考え方を変える必要があるため、一度の研修や指導だけでは変化が難しいとされています。学んだ内容を忘れないよう定期的に研修を実施したり、時間を空けて理解度を再確認したりするなど、継続的なフォローや振り返りに力を入れましょう。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

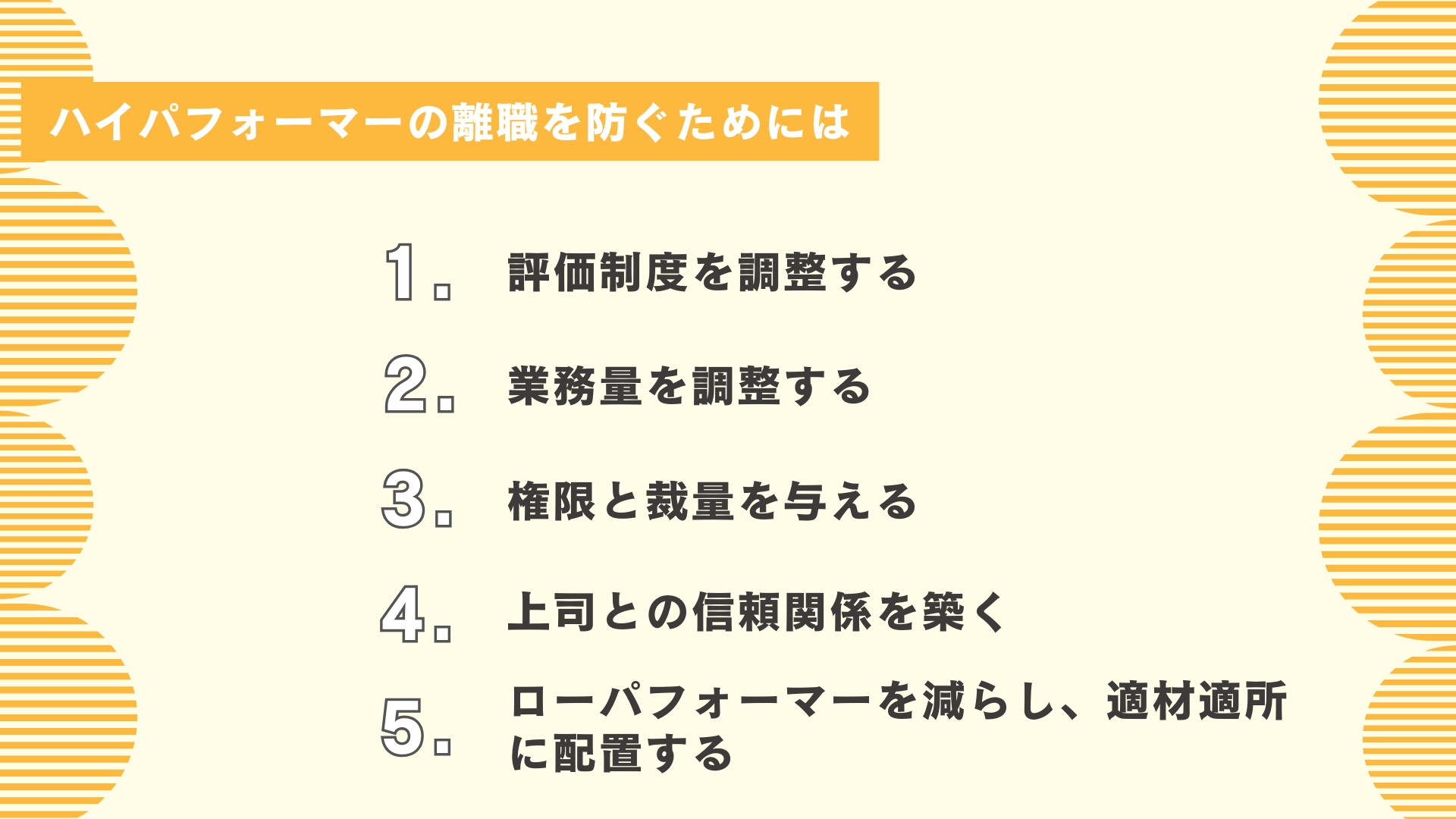

ハイパフォーマーの離職を防ぐためには

ハイパフォーマーの離職は、会社の成長に大きな影響を与えるため、以下のような離職防止策が不可欠となります。

評価制度を調整する

ハイパフォーマーが正当に評価されていない場合、モチベーションが著しく低下し、転職や独立を考える可能性があります。特に、成果の低いローパフォーマーと評価や報酬に差がないと、「一生懸命働いても意味がない」と感じさせてしまいます。

昇進や報酬制度を体系化し、透明性のある体制を整えましょう。また、成長や成果に応じたキャリアアップの道筋を明確にすることで、彼らにやりがいを感じてもらうことができます。

業務量を調整する

ハイパフォーマーは成果を出す能力が高いため、業務が集中しがちです。過度な負担は離職につながるため、仕事の割り振りを適切に行い、特定の人に業務が偏らないように調整が必要です。

さらに、休息を取りやすい環境を整え、有給休暇の取得を奨励したり、柔軟な働き方を導入したりすることで、彼らが長期的に働き続けられる職場を作りましょう。

権限と裁量を与える

ハイパフォーマーが最大限に実力を発揮できるよう、一定の裁量や権限を与えることが大切です。彼らは常に前向きで、新しいことに挑戦する意欲を持っています。新しい挑戦には、自らが権限を持ってプロジェクトを進めたり、意思決定を行ったりすることが不可欠です。やりたいことを実現できる権限を与えることで、ハイパフォーマーは高いモチベーションを維持して仕事に取り組んでくれるでしょう。

上司との信頼関係を築く

ハイパフォーマーの離職を防ぐには、上司と信頼関係を築ける環境も必要です。例えば、定期的に1対1のミーティングや面談を行い、近況報告や悩み、ストレスなどがないか相談に乗りましょう。

ハイパフォーマーは、知らず知らずのうちにストレスや疲労を溜め込み、パフォーマンスを落としてしまうことがあります。また、周囲に頼られる立場であるため、弱みを見せられず、一人で全てを抱え込んでしまうこともあります。上司が信頼関係を構築することで、いざという時に頼れる選択肢があることを認識してもらうことが大切です。

ローパフォーマーを減らし、適材適所に配置する

ローパフォーマーが多い職場では、ハイパフォーマーに業務が集中し、過度な負担がかかることがあります。そのため、組織全体のスキルレベルを底上げすることが重要です。

また、「適材適所の配置」ができているかどうかも大事なポイントです。職種や業務によってハイパフォーマーの要件は異なり、現在パフォーマンスを発揮できていない人材は、単に現在の業務が適していないだけかもしれません。それぞれの強みを活かせる業務を担当させることで、ハイパフォーマーを増やし、チーム全体の生産性向上を期待できます。

まとめ

ハイパフォーマーは企業の成長に不可欠な存在であり、彼らを育成することが組織全体の生産性向上につながります。

自社におけるハイパフォーマーの要件を定義するには、「能力」「行動特性」「価値観」の3つの要素を明確にするのがおすすめです。これらを基に育成や採用を行うことで、社員全体のパフォーマンス向上につながるでしょう。

ハイパフォーマーの要件定義から育成・採用まで、一貫してサポートするなら「まるごと人事」にご相談ください。貴社の組織課題に合わせた最適なソリューションを提案し、企業の成長をまるごと支援します。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

リファレンスチェックとは?4つの注意点や目的、基本的な流れを解説

- 採用企画

- 採用オペレーション

採用CX(候補者体験)とは?注目されている理由やメリット、設計方法を解説

- 採用企画

- 採用オペレーション

採用業務効率化の8つの改善策|自動化・IT導入・RPO活用でコスト削減と質向上

- 採用企画

- 採用オペレーション

新卒採用計画の立て方|8つのステップやテンプレート例もご紹介

- 採用企画

- 採用オペレーション

ベンチャーにおける採用人数の決め方!データを元にしたポイントや採用担当者の適正人数も紹介

- 採用オペレーション

ATS(採用管理システム)はベンチャー企業にもおすすめ!メリットや選び方を解説

- 採用オペレーション