採用・労務・経理に関するお役立ち情報

現場監督の採用は、建設業界において年々難易度を増しています。有資格者の人材確保が困難なうえ、労働環境や待遇に対する求職者の目も厳しくなっており、従来の採用手法では応募すら集まらないという声も少なくありません。

とくに採用専任者が少ない中小・中堅企業では、業務と並行しながら採用活動を進めること自体が大きな負担となっています。本記事では、現場監督の採用がうまくいかない理由と、求職者側の転職動向を踏まえた採用戦略の立て方について、実務に活かせる具体的な視点で解説します。

採用活動に行き詰まりを感じている担当者は、ぜひ参考にしてみてください。

施工管理用スカウト文

テンプレート集

自社の魅力が伝わるスカウト文で応募数の向上を!送付前に確認すべきチェックリスト付き

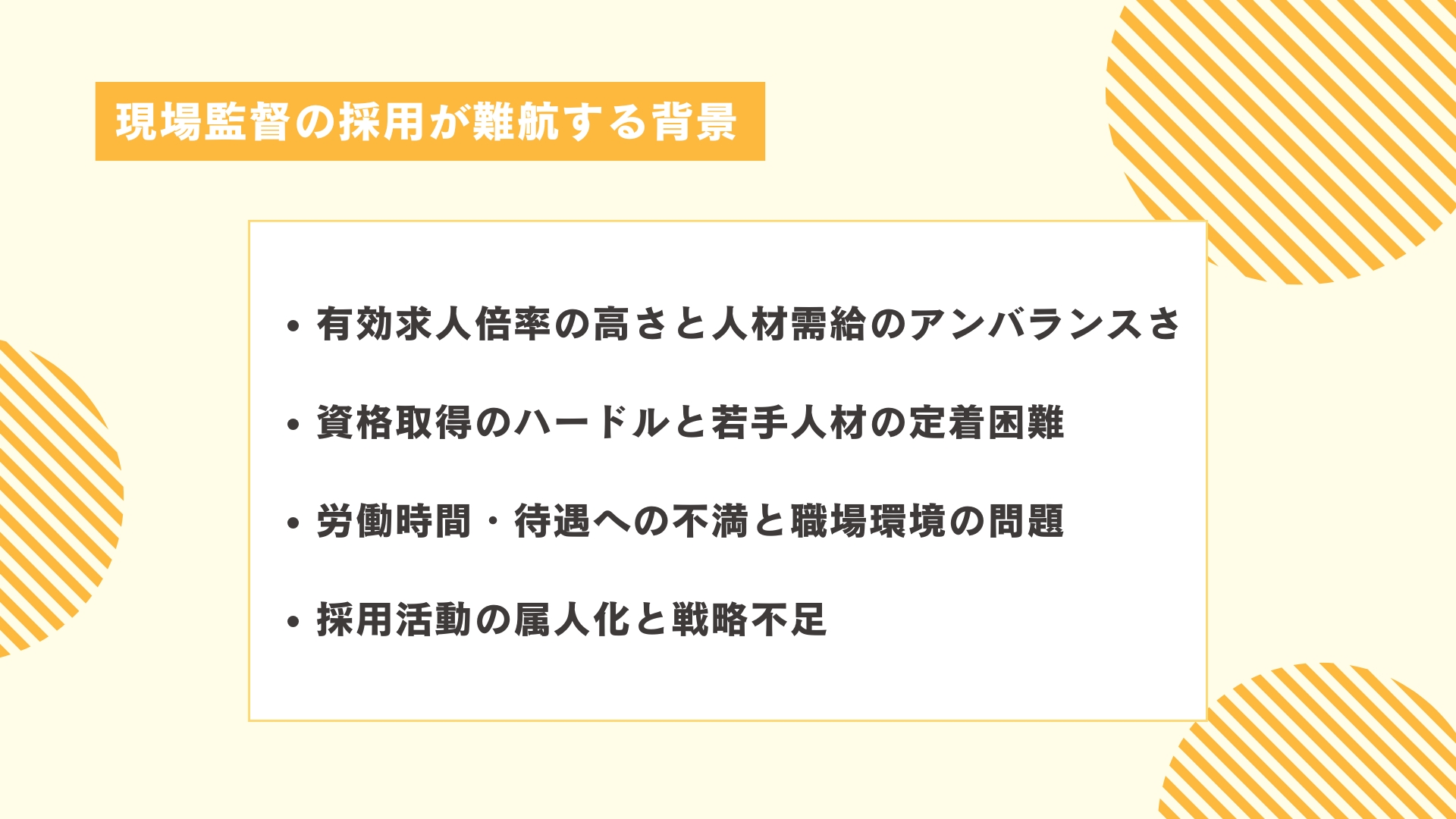

現場監督の採用が難航する背景

現場監督の採用が思うように進まない理由には、構造的な業界課題が潜んでいます。人材不足の一方で求められるスキル水準は高く、採用手法や体制にも問題が残されている状況です。以下では、採用難の主要因を4つに分けて詳しく掘り下げていきましょう。

有効求人倍率の高さと人材需給のアンバランスさ

施工管理職の有効求人倍率は建設業界全体の中でもとくに高く、慢性的な人手不足が続いています。加えて、再開発やインフラ整備など需要の集中も影響しており、人材供給との不均衡が拡大しています。結果、求職者が企業を選ぶ立場になり、競争が激化するのです。

企業側は待遇や働き方の訴求だけでなく、採用戦略の根本的な見直しも求められます。さらに、地域差によって求人数と求職者数のギャップが大きくなっている点にも注目する必要があります。採用市場の構造を理解し、効果的なポジショニングを模索しましょう。

人事部門だけでなく、経営層も巻き込んだ全社的な取り組みが必要とされます。

資格取得のハードルと若手人材の定着困難

建設分野では一定の専門資格が求められるため、実務未経験者が採用ターゲットになりにくい傾向にあります。しかも若年層の入職率が減少しており、採用しても定着しにくいという問題も存在します。

さらに、資格取得に要する時間や費用の負担が若手離れの一因になっており、長期的な育成視点が重要です。技術者を目指す若者にとって、学習環境の整備とモチベーション維持が大きなテーマです。

企業には、教育体制とキャリア支援をセットで構築することが求められています。採用後のフォロー体制を充実させることで、離職率を抑える手法も意識しましょう。

労働時間・待遇への不満と職場環境の課題

施工管理者は、作業終了後にも現場に残って事務処理に追われるケースが少なくありません。時間外労働の規制導入以降はとくに、業務の分担が進められている一方で、サービス残業が常態化している現場も見受けられます。

そのため、報酬の割に労働負担が大きいと感じる求職者も多く、職場環境の改善が採用力強化のポイントになります。加えて、上司や同僚との関係性、現場の空気感といった要素も離職要因として無視できません。精神的な負荷の軽減を図る体制づくりも急がれるでしょう。

採用活動の属人化と戦略不足

多くの企業において、採用が担当者個人の力量に左右されがちであり、計画的な運用がされていない場合があります。募集要項の作成や媒体選定、面接対応までが一任されていると、応募効果が出にくいことも考えられます。

組織的なアプローチと継続的な改善がなければ、安定した採用活動を維持することは難しいでしょう。とくに属人化された採用フローはブラックボックス化しやすく、進捗の可視化が遅れがちです。明確なKPI設定と、定期的なレビュー体制を導入しましょう。

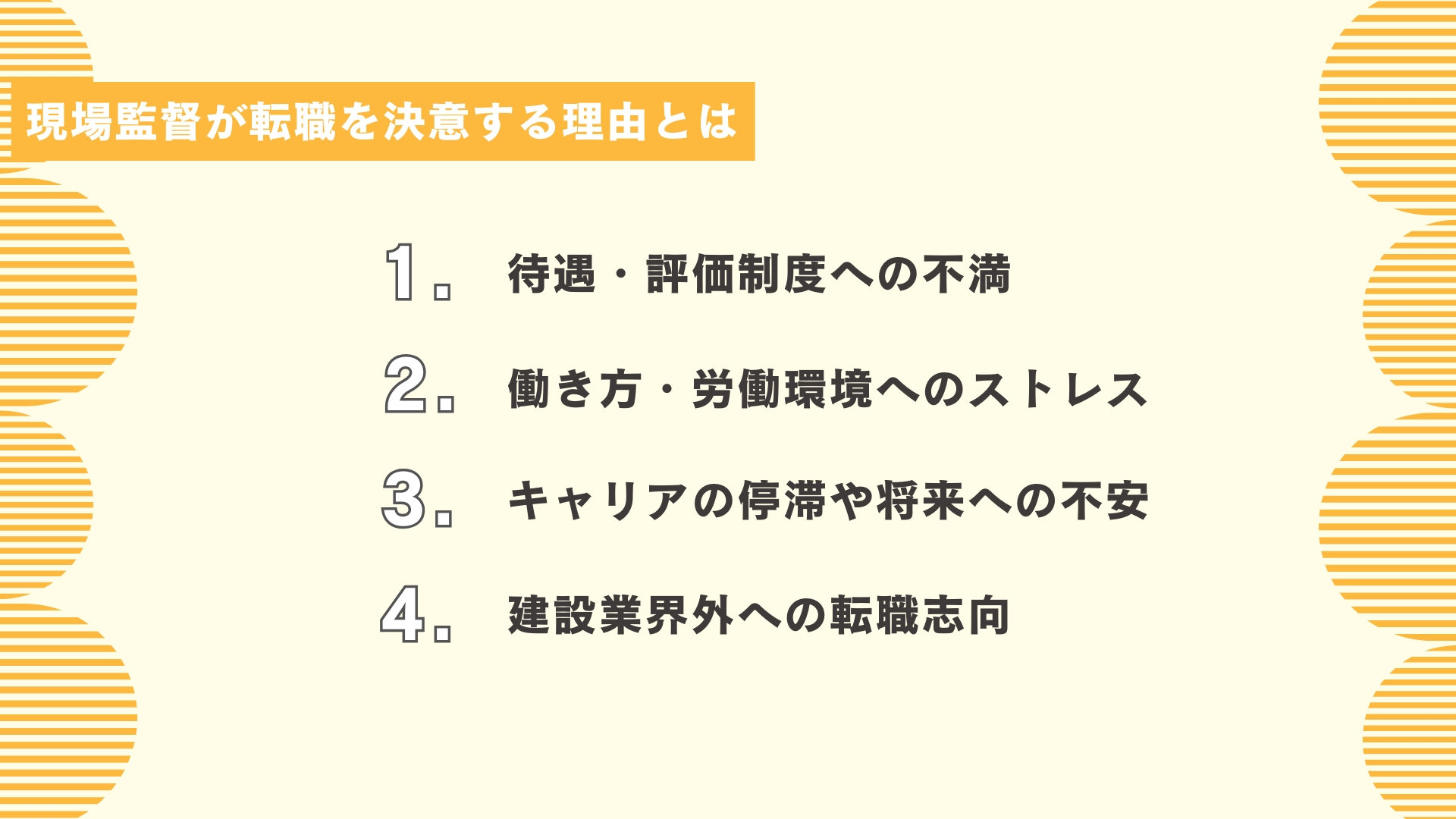

現場監督が転職を決意する理由とは

企業が現場監督の採用に取り組む際、転職者が何を理由に職場を離れるのかを把握することは非常に重要です。ここでは、実際に多く挙げられている転職理由を4つに分類し、それぞれの背景を解説していきます。

待遇・評価制度への不満

給与水準や評価方法に対する不信感が、転職の主な引き金となる場合があります。とくに成果やスキルに見合った報酬が得られていないと感じると、別の職場を求める動機が高まります。

また、昇進ルールの不透明さや、上司の主観に左右される評価体系も不満の一因になりやすいでしょう。制度的な課題は、早期離職を招く大きな要素です。納得感のある評価体制を整備する必要があるでしょう。

働き方・労働環境のストレス

現場監督という職務は、業務の進行状況や天候など外的要因に左右されることが多く、予定通りのスケジュールが組みにくいという特性があります。そのため、慢性的な残業や休日出勤が発生しやすく、プライベートとの両立に課題を感じる人材も少なくありません。

柔軟な働き方へのニーズは、今後さらに高まると考えられます。とくに若年層ほどライフスタイル重視の傾向があり、定着率に直結しやすいポイントといえるでしょう。

キャリアの停滞や将来への不安

現場での業務に追われる中で、スキルの向上やキャリアアップの実感を得られないことがあります。結果として、将来への展望が描けず、転職を考えるようになる人が増えるのです。

とくに若手の中には、自身の成長に繋がる環境を求めて他業界へのチャレンジを検討する傾向も見られます。キャリア設計の不在は、組織離れを誘発する要因です。職位や職能の段階的ステップを可視化する工夫が求められています。

建設業界外への転職志向

建設業界特有の労働負担を理由に、異業種への転職を志す技術者も増加しています。不動産管理やIT業界、製造業など、異なるフィールドでの活躍を目指す動きが活発化しています。

自らの経験を活かせる職種を選ぶ傾向が強く、キャリアの多様化が進んでいる状況です。とくに資格保有者は専門性を武器にしやすく、新たな分野への移行もスムーズに進む場合があります。

施工管理用

応募者管理表テンプレート

施工管理特化の管理テンプレートを無料で公開!応募者管理のミス防止&工数削減、データの分析に役立ちます

現場監督を採用する主な手法と特性

現場監督の採用には複数の手法が存在しており、それぞれに特性と活用のポイントがあります。ターゲット層や採用の緊急度に応じて、最適なチャネルを選択することが成果に直結します。

ここでは、代表的な4つの方法についてみていきましょう。

求人媒体を活用した母集団形成

広告を通じた母集団形成は、採用活動の入口を広げるうえで非常に有効です。媒体の選定によって届く層が変化するため、ターゲットに応じた掲載先の選定が欠かせません。とくに建設・土木系に強い専門媒体を活用することで、意欲の高い応募者に出会える可能性が高まります。

文章表現や掲載写真の工夫によって応募者の関心を引きやすくなるため、情報の打ち出し方には配慮が求められます。さらに、費用対効果の分析を継続することで、効率的な掲載計画が立てられるでしょう。

人材紹介や派遣サービスによる即戦力確保

経験者や有資格者の採用には、人材紹介や派遣サービスの活用が現実的な選択肢になります。採用までの期間が短縮されやすく、選考時点での情報精度も比較的高いため、現場への早期投入が期待できます。ただし、紹介手数料や派遣費用などコスト面への配慮が必要です。

さらに、紹介企業とのコミュニケーションが不十分だとミスマッチを招くこともあるため、採用要件の共有は詳細に行いましょう。結果として、紹介会社との信頼関係の構築が成功率を左右することになります。

SNSやダイレクトリクルーティングの活用法

SNSやスカウトツールを活用した採用活動は、若年層や転職潜在層への接触に強みを発揮します。とくに建設系出身者が集まりやすい業界専門のプラットフォームを活用すれば、効率よく母集団を形成できます。

掲載情報や発信コンテンツの質が問われるため、自社の魅力を整理し、一貫したメッセージを発信しましょう。返信のタイミングや言葉選びによっても印象が左右されるため、運用担当のスキルも重要です。

未経験人材を育成前提で採用する戦略

経験者が限られる状況では、未経験者を採用し育てるという戦略も有効です。中卒や異業種出身の人材にも門戸を開くことで、採用の幅が大きく広がります。もちろん、教育体制やOJTの仕組みを整備しておかなければ、定着につながりません。

採用段階から成長イメージを具体的に伝え、キャリアパスを提示することが信頼構築に有効です。現場でのフォロー体制や評価制度の整備と合わせて実施することが望まれます。長期的視点での人材育成を重視した採用方針が、安定した運営につながるでしょう。

採用成功のために押さえるべきポイント

現場監督の採用を成功させるには、単に人材を確保するだけでなく、応募から定着までを一貫して設計する視点が求められます。ここでは、応募率や定着率を高めるために重要な4つの観点について具体的に説明していきましょう。

訴求軸を絞ったペルソナ設計と原稿の最適化

誰に向けて訴求するかを明確にすることで、求人の精度は格段に上がります。たとえば「30代後半で経験5年以上、安定志向」などのようにペルソナを絞ることで、言葉選びや写真構成も具体化しやすいでしょう。

さらに、条件だけでなく価値観に着目した表現が響く傾向にあります。見た目の派手さよりも、リアリティや誠実さを感じさせる設計が効果的です。

選考スピードと柔軟な面接対応

応募から面接、内定までのスピード感は、応募辞退を防ぐうえで大きな要因になります。中でも、他社と並行して活動している求職者ほど選考期間の長さに敏感です。

また、平日夜間やオンラインなど柔軟な面接対応を行えば、働きながら転職を検討する層にも対応できます。選考中の連絡も丁寧に行い、安心感を与える工夫が重要です。形式だけでなく、内容や対応者の姿勢も印象に直結します。

労働環境やキャリア支援体制の見える化

採用においては、実際の職場環境がどのようなものかを具体的に伝えることが信頼構築につながります。たとえば以下を開示するだけで、応募のハードルは下がります。

- 現場の平均残業時間

- 教育制度の内容

- 1日のスケジュール

見せ方としては写真・動画・社員インタビューなどの活用が効果的です。また、未経験者向けには育成フロー、経験者向けには昇進ルートの提示が有効です。

離職防止も見据えた採用後のフォロー設計

採用成功とは「入社=ゴール」ではありません。定着し、活躍してもらうことが本質です。そのためには、入社後のフォロー体制が必要不可欠です。

定期面談やOJT支援だけでなく、メンタル面のケアや業務量のバランス調整も重要になります。とくに、現場単位での対応力に差が出る部分では、担当者の教育やフォロー体制の均質化も課題となります。

現場監督の採用課題はアウトソーシングで解決できる

現場監督の採用においては、求人票の作成から面接調整、応募対応まで多くの実務が発生し、社内リソースの圧迫を招きがちです。とくに建設業界では、慢性的な人材不足と業務の繁忙が重なり、採用活動そのものが後手に回るケースが少なくありません。

こうした状況を打破する手段として、採用工程の一部または全体を外部に任せるアウトソーシングが注目されています。経験豊富な代行パートナーに業務を委託すれば、社内の負担を抑えながら、計画性のある母集団形成や面接対応が可能になります。

「まるごと人事」のように建設職種に特化し、業界特有の事情を理解した上で支援を行うサービスであれば、現場監督採用の精度とスピードの両立も実現しやすくなるでしょう。

まとめ

現場監督の採用は、採用市場の競争激化や業界特有の構造的な課題によって難易度が高まっています。転職者が求めるポイントを正確に把握し、訴求設計・選考スピード・入社後支援までを一貫して見直すことが必要です。

また、採用活動が自社だけで完結できない場合は、外部パートナーとの連携による最適化も視野に入れるとよいでしょう。複雑な採用課題に対しては、専門性と経験を持つ支援先を選ぶことが、着実な解決につながるポイントです。

施工管理用スカウト文

テンプレート集

自社の魅力が伝わるスカウト文で応募数の向上を!送付前に確認すべきチェックリスト付き

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

【採用担当者必見】リクルーター制度とは|メリット・デメリット、導入手順を解説

- 採用企画

- 採用オペレーション

【2025年版】無料求人広告11選|効果を出すポイントやメリット・デメリットを解説

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

【2026年版】事業成長を採用で加速する7つの戦略|採用力強化の完全ロードマップ

- 採用企画

採用オウンドメディア完全攻略ガイド|6つのメリットから学ぶ戦略

- 採用企画

医療業界の人手不足問題とは|原因と6つの改善策を徹底解説

- 採用企画

建設業における離職率の現状と改善策|人材定着を実現する実践ポイント

- 採用企画