採用・労務・経理に関するお役立ち情報

ITエンジニア不足の深刻化に伴い、IT人材の獲得競争は激化しています。2019年12月には求人倍率が4.7倍に達し、コロナ禍で一時的に低下したものの、2021年6月には3.1倍と再び上昇しています。

このような売り手市場においては、従来の「待ち」の採用手法では候補者を集めるのが困難です。そのため、SNSやダイレクトリクルーティングなど、企業側から積極的にアプローチする採用手法が主流となりつつあります。

中でも特に注目されているのがカジュアル面談です。ITエンジニアとの接点を持つハードルが低く、候補者を集めやすいというメリットがあります。

しかし、「本当に採用につながるのか」「具体的な進め方がわからない」といった疑問を持つ採用担当者の方も多いのではないでしょうか。本記事では、カジュアル面談の基礎知識から具体的な進め方、成功のポイントまでを詳しく解説します。

また、そもそも「カジュアル面談」とは何かについて、以下の記事で紹介していますので、ぜひ併せてご覧ください。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

関連動画:【カジュアル面談】意向上げ・ミスマッチ減を実現する面談フル活用術

目次

カジュアル面談の重要性

エンジニア採用でカジュアル面談が重視される背景は、大きく分けて2つあります。

1.エンジニアとの接点を最大化するため

採用難が続くITエンジニアとの接触機会を増やすことは、企業にとって喫緊の課題です。

カジュアル面談を導入する最大の目的は、「まず自社を知ってもらうこと」にあります。選考ではないため、転職を具体的に考えていない潜在層も含め、より多くの候補者と気軽に出会い、接点を持つことが可能です。

この手法は企業側だけでなく、エンジニア側にも歓迎されています。候補者は、実際に働いている社員から開発環境や企業の方針といったリアルな情報を得られるためです。

企業は「この会社で働きたい」と思ってもらえるよう、良質な面談体験を提供することが求められます。そのため、現場で活躍する自社エンジニアが面談を担当するケースも増えています。

2.企業と候補者の双方に大きなメリットがあるため

カジュアル面談は、企業と転職希望者の双方に大きなメリットをもたらすため、エンジニア採用において重要性が増しています。

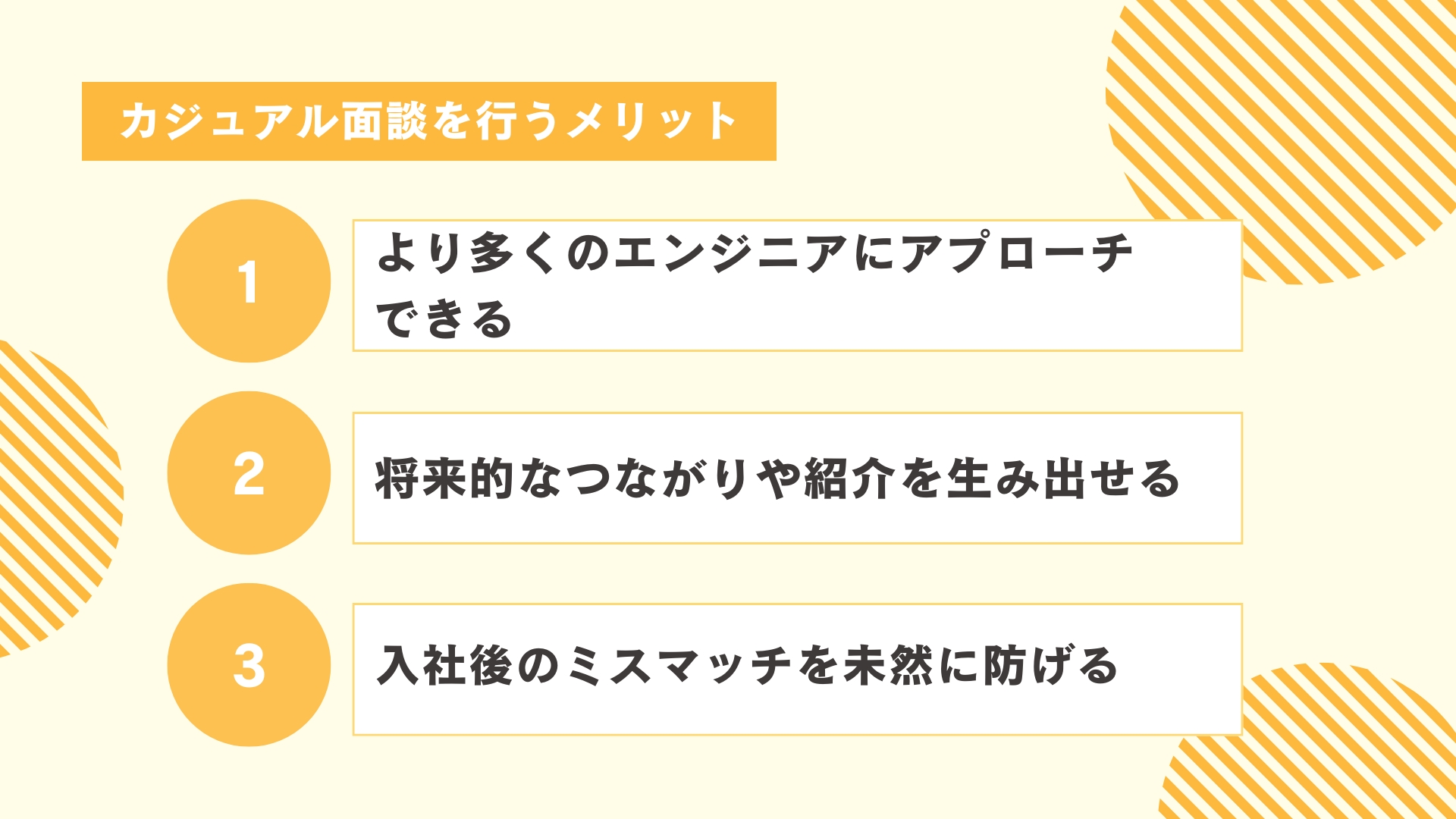

カジュアル面談を行うメリット

カジュアル面談は、企業と候補者双方にとって有益な機会を提供します。

1. より多くのエンジニアにアプローチできる

採用難が続く現状では、採用活動の幅を広げ、多くのエンジニアと接点を持つことが重要です。カジュアル面談は、面接や選考ほどの準備やコミットメントを候補者に求めないため、自社への応募意欲がまだ高くない層や潜在的な候補者とも気軽に接触できます。

これにより、採用の間口を大きく広げ、自社の魅力を伝える機会を最大化できます。

2. 将来的なつながりや紹介を生み出せる

たとえ現時点で採用に至らなくても、カジュアル面談で企業に良い印象を与えることは将来への投資となります。印象が良ければ、その候補者が数年後の応募者になってくれる可能性があります。

また、本人だけでなく、知人や友人など、条件にマッチするエンジニアを紹介してくれるケースもあるため、優秀な人材とのネットワークを構築できます。

3. 入社後のミスマッチを未然に防げる

選考プロセスのワンクッションとしてカジュアル面談を取り入れることで、企業と候補者双方が、企業文化、開発環境、仕事内容について深く相互理解を深められます。

これにより、入社後のミスマッチの発生を防ぎ、結果として早期退職のリスクを低減できます。長く定着してくれるエンジニアを採用する確率を高めるために、カジュアル面談は有効です。

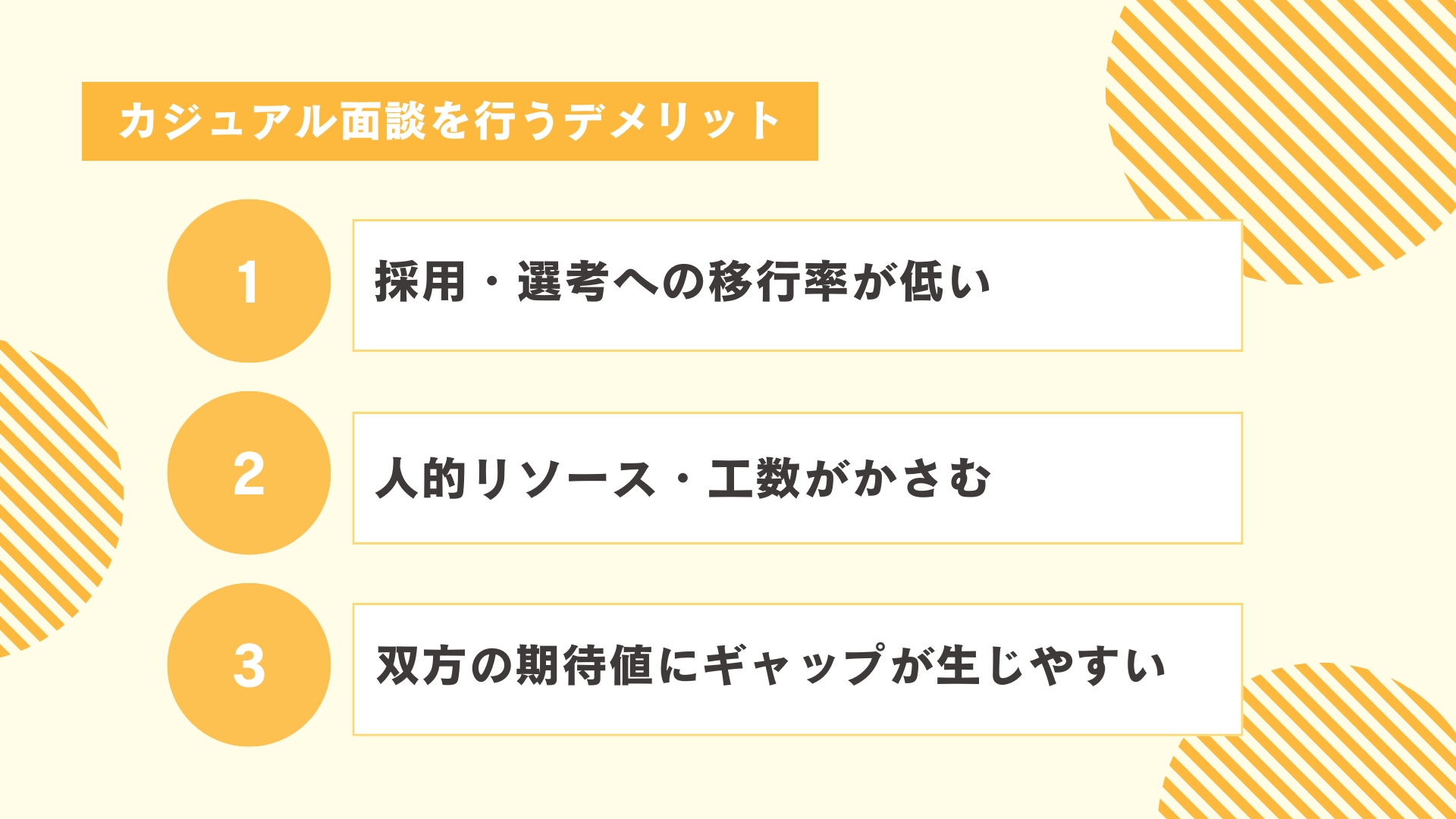

カジュアル面談を行うデメリット

カジュアル面談は自由度とリラックスした雰囲気が魅力である一方、その特性から採用プロセス全体に課題を生じさせることがあります。成功率を高めるために、具体的なデメリットを理解し、対策を講じることが大事です。

1. 採用・選考への移行率が低い

カジュアル面談はあくまで情報交換の場であり、選考ではないため、その場で採用に直結するケースは少ないのが実情です。候補者側も「とりあえず話を聞いてみたい」という温度感で参加していることが多く、結果として実際の応募や選考に進まないケースが少なくありません。

この課題を克服するには、面談の終わりに次のアクションを明確に提示し、候補者の意向を丁寧に確認する仕組みが必要です。

2. 人的リソース・工数がかさむ

選考前の段階であるにもかかわらず、企業側は候補者一人ひとりにエンジニアや人事が時間を割く必要があります。特に現場のエンジニアメンバーが同席する場合、本来の開発業務の負担が増加し、選考プロセスに入る前の段階でリソースを消耗してしまうことになります。

対策として、面談の目的と時間配分を厳密に決め、誰が、どれくらいの頻度で担当するかを計画的に管理し、工数を最適化する必要があります。

3. 双方の期待値にギャップが生じやすい

「カジュアル」という言葉の解釈や、選考ではない場での印象が原因で、候補者と企業の間に期待値のズレが生じることがあります。

たとえば、面談を受けたことで候補者側の「採用やオファーへの期待値」が不当に高まったり、逆に企業側が印象に引っ張られて候補者を過大評価・過小評価してしまうリスクが生じます。

このミスマッチやトラブルを防ぐため、面談開始時に「選考ではないこと」「合否判断の場ではないこと」を明確に伝え、お互いの立ち位置を明確にしておくことが鍵となります。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

エンジニアが抱える懸念事項と対応策

転職市場が売り手市場であっても、エンジニアの候補者は様々な不安を抱えています。採用担当者はこれらの懸念を理解し、カジュアル面談の場で適切に対応することが、採用成功の鍵となります。

以下に、転職希望のエンジニアが抱える主な懸念事項とその対応策を解説します。

1. スキル・技術力への不安

エンジニアが最も強く感じる不安は、自身の技術力や入社後の適性に関するものです。技術進化の速いIT業界では、特に実務経験やスキルの不足に対する焦りが常に上位の懸念事項となっています。

具体的な不安の例

- 必須スキルを満たしていないのではないか。

- 生成AIなど最新技術への対応が追いついていない。

- 実務経験のない言語やフレームワークが求められている。

- 専門分野外のスキル(例:フルスタック)を要求されそう。

カジュアル面談での対応策

必須スキルと歓迎スキルを明確に区別して説明し、不安を払拭しましょう。また、入社後の技術研修やサポート体制を具体的に示しましょう。現場エンジニアとの対話機会を設けることで、より実践的な技術要件への理解を促し、懸念を解消できます。

2. 職場・働き方とのミスマッチ懸念

転職後の開発手法、技術選定、コミュニケーションスタイルなど、職場環境に対する不安はエンジニアの生産性やモチベーションに直結するため、特に強い傾向があります。コロナ禍以降、働き方の多様化によりこの懸念はさらに複雑化しています。

具体的な懸念の例

- 残業やリモートワークの実態とバランスが自分に合うか。

- 今までの開発スタイルが通用するか。

- コミュニケーション方法や意思決定プロセスに適応できるか。

- 新しいチームに馴染めるか。

カジュアル面談での対応策

実際の開発現場の様子や働き方の実態を、数値やエピソードを交えて具体的に説明することが効果的です。可能であれば、入社後に一緒に働くことになる社員と直接話す機会を設けることで、チームの雰囲気や開発スタイルを実感してもらい、ミスマッチ懸念を解消しましょう。

3. 長期的なキャリア展望の不透明さ

技術の急速な進化に伴い、専門性の方向性や将来的な市場価値の維持に関する懸念が強く見られ、転職後のキャリア形成に対する不透明感が大きな課題となっています。

具体的な不安の例

- 選択した技術領域が、将来的にも正しいキャリアパスなのか。

- 専門性を深めることと、幅広い技術を習得することのバランスをどうとるべきか。

- 技術力を活かしながら、収入を上げていけるのか。

- マネジメント職へのシフトは避けられないのか。

カジュアル面談での対応策

社内の多様なキャリアパスの具体例や、技術力と待遇が連動する評価制度について説明しましょう。また、技術投資の方針や新しい技術へのチャレンジ機会を具体的に示すことで、候補者が望むキャリア形成が可能であることを伝えることがポイントです。

4.年代別の不安要素

エンジニアの不安は、経験年数やライフステージによって異なります。

| 年代 | 主要な不安要素 | 求める情報・対応 |

|---|---|---|

| 20代 | 実務経験の少なさ、市場価値の把握、重点的に学ぶべき技術分野 | 育成・研修体制、具体的なOJTの進め方 |

| 30代 | 現在の年収よりも良い条件、結婚・育児と両立できる働き方、部門横断的な経験 | 評価・報酬制度、フレックスや時短勤務の実態 |

| 40代 | 若手の多い職場への適応、これまでの経験を活かせる場、新しい技術へのキャッチアップ | ベテラン層の活躍事例、技術顧問・メンター制度 |

各年代の特性に応じた具体的なサポート体制や活躍事例を共有しましょう。面談に社員を同席させる場合は、候補者と同年代の社員を起用することで、より有意義な対話の機会を提供できます。

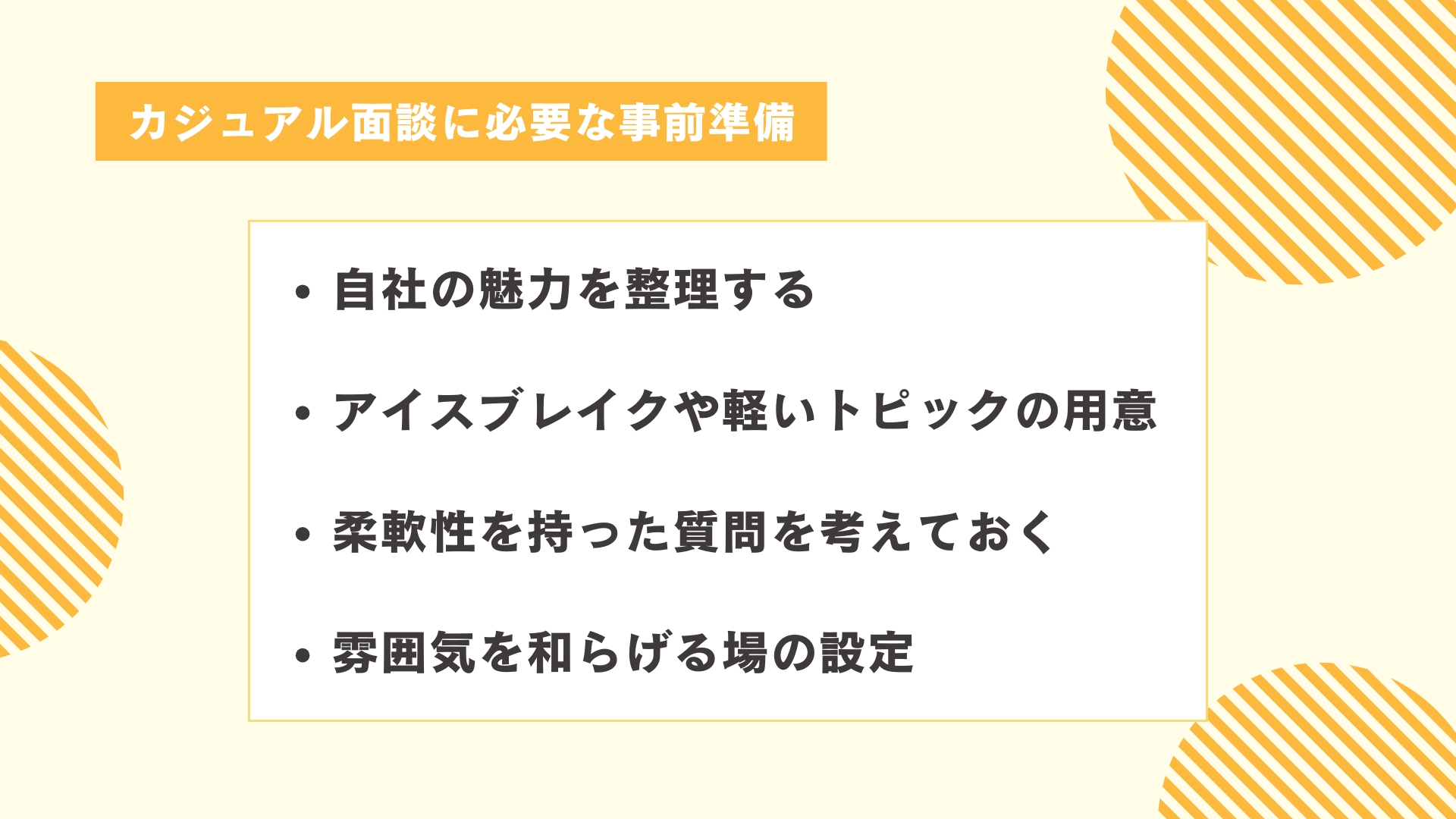

カジュアル面談に必要な事前準備

カジュアル面談を経験したことがない方は、どのような事前準備が必要なのか不安に思われるかもしれません。ここでは、カジュアル面談を成功させるために必要な事前準備をご紹介します。

自社の魅力を整理する

カジュアル面談では、候補者に「この会社で働いてみたい」と思ってもらうことが重要です。

そのため、自社の魅力を技術、チーム、事業、働き方といった視点から整理し、わかりやすく伝えられるよう準備しておきましょう。候補者の関心に合わせてどのポイントを強調するかを考え、具体的なエピソードを用意することで、双方向の対話が生まれやすくなります。

アイスブレイクや軽いトピックの用意

カジュアルな雰囲気を作り出し、面談者とのコミュニケーションを円滑に始めるために、アイスブレイクや軽いトピックを用意しておくと良いでしょう。趣味や最近の活動などに触れることで、参加者がリラックスした状態で自然な自己紹介ができ、良い雰囲気で面談を始めることができます。

柔軟性を持った質問を考えておく

カジュアルな面談では、予め用意された堅苦しい質問よりも、参加者が自分の経験や考えについて自由に話せるような、オープンエンドな質問が重要です。「仕事において最も満足している瞬間は何ですか?」といった、柔軟で自然な質問を考え、候補者の話に真摯に耳を傾ける姿勢が信頼関係構築につながります。

雰囲気を和らげる場の設定

カジュアルな雰囲気を作り出すためには、面談の場の設定にも気を配りましょう。フォーマルな会議室よりも、くつろげる雰囲気の場所やカフェなどで行うことで、会話がよりリラックスしたものとなります。適切な場所を選ぶことが、候補者の心理的なハードルを下げ、オープンな対話を引き出す鍵です。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

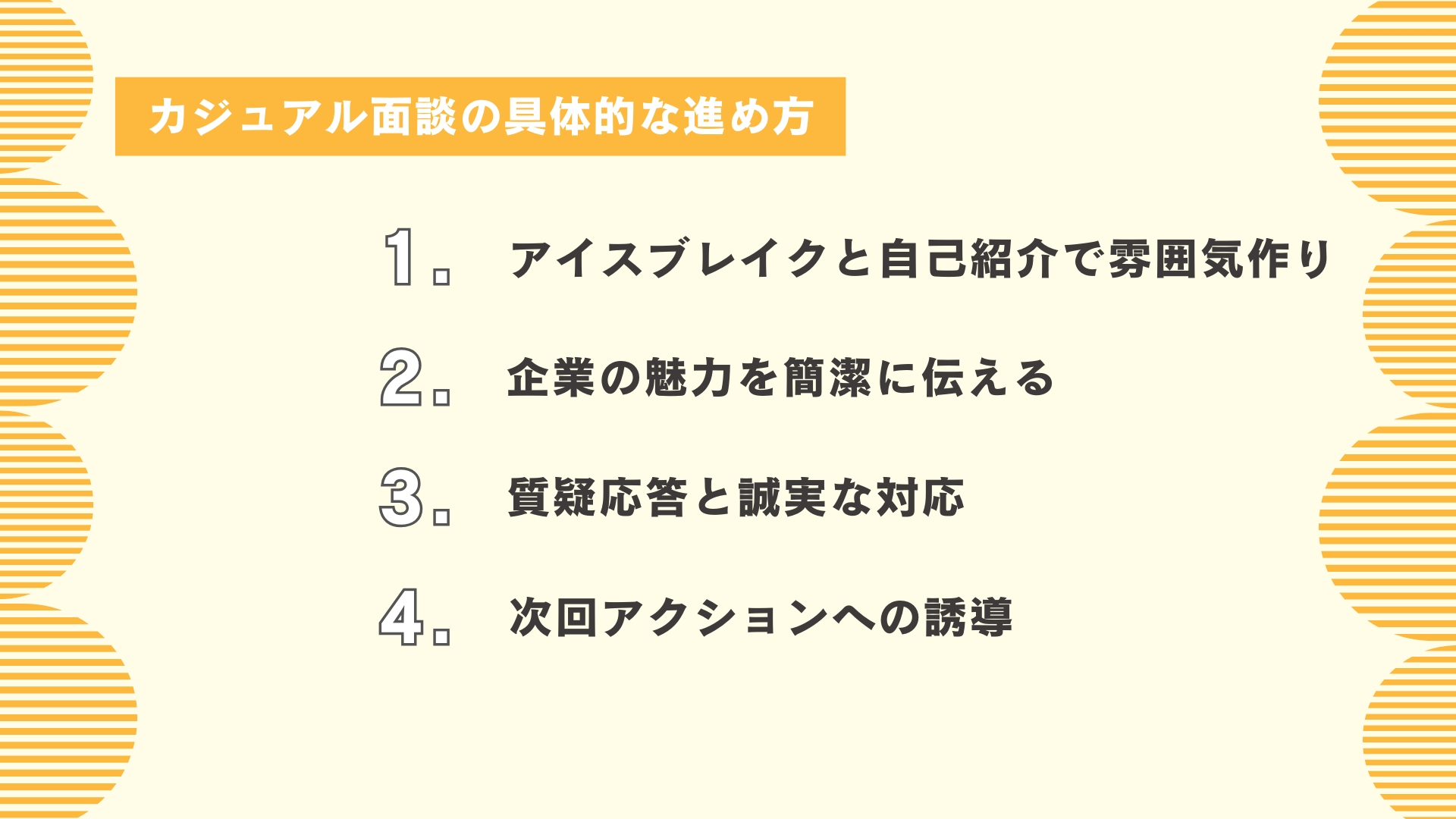

カジュアル面談の具体的な進め方

候補者の志望度を高めるための具体的な手順と各フェーズでのポイントを解説します。カジュアル面談は以下の4つのステップで進めましょう。

1. アイスブレイクと自己紹介で雰囲気作り

面談の冒頭は候補者の緊張を和らげ、発言しやすい雰囲気をつくることが最も大切です。軽い雑談からアイスブレイクを始め、企業側と候補者お互いが自然体で話せる空気を作りましょう。これにより、相互理解を深めるというカジュアル面談の利点を最大限に活かせます。その後に簡単な自己紹介をします。面接での鉄板質問である自己PRや志望動機などは聞く必要はありません。

2. 企業の魅力を簡潔に伝える

カジュアル面談は、企業が評価される立場でもあるため、志望度がまだ高くない候補者にも響くよう、事前に整理しておいた企業の魅力を簡潔に伝えましょう。詳細な説明は不要です。特に開発環境、開発手法や仕事内容といった技術的な側面や、会社内の雰囲気 待遇など、エンジニアの求職者が重視する点に絞ってアピールすると効果的です。企業の魅力を伝え、志望度を高めることが最大の目的であることを理解しましょう。

3. 質疑応答と誠実な対応

面接のような堅い雰囲気にならないよう留意しながら、質疑応答を行いましょう。候補者からの質問には誠意を持って具体的に答え、不明点がないか都度反応を確認します。その場で回答が不可能な質問があった場合は、後日必ず連絡する旨を伝えて信頼感を高めましょう。働き方、職場環境、待遇や評価といった、候補者が抱える不安や懸念に関わる質問が多いことを念頭に置いて準備が必要です。

4. 次回アクションへの誘導

カジュアル面談を単なる情報交換で終わらせず、次の選考 2回目の面談や近々の社内イベントなど、候補者との接点に繋げることを忘れてはいけません。

しかし、その場で結論を迫ったり約束を取り付けたりするのではなく、あくまで案内と情報提供というスタンスに徹することが重要です。これにより、候補者に心理的な負担をかけることなく、次のステップへスムーズに誘導できます。

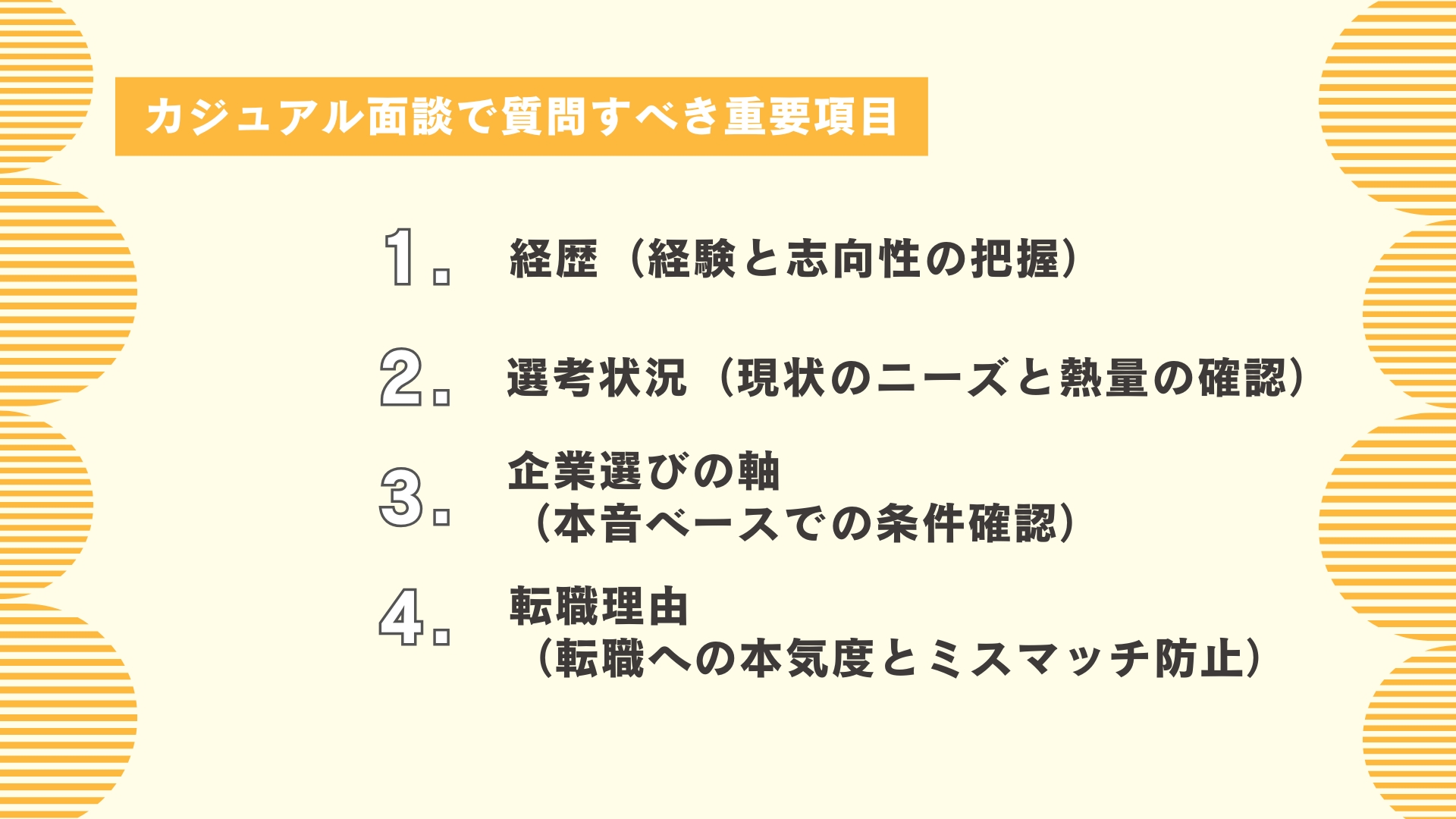

カジュアル面談で質問すべき重要項目

エンジニアとのカジュアル面談で具体的にどのような質問をすべきか迷う採用担当者の方も多いでしょう。ここでは、候補者の志向やマッチング度を見極めるために質問すべき、主に以下の4つの重要項目をご紹介します。

1. 経歴(経験と志向性の把握)

経歴は、募集ポジションとのマッチング度を確かめるために確認します。質問が堅苦しくならないよう、カジュアルな雰囲気で話を引き出すことがポイントです。

具体的な質問例

- これまでの業務内容やプロジェクトの経験を教えてください。

- エンジニアの仕事で特にやりがいを感じたことは何ですか?

- 一方で、これまでの仕事で苦労したことや課題は何ですか?

2. 選考状況(現状のニーズと熱量の確認)

選考状況を確認することで、候補者の転職に対する熱量や現在のニーズを把握できます。これにより、候補者ごとの面談内容やその後の選考フローを適切に組み立てることができます。

競合企業や検討している業界をヒアリングできれば、それらと比較して自社の魅力を積極的に訴求する戦略をとることができます。

具体的な質問例

- このようなカジュアル面談は初めてですか? 他にはどのような企業や業界を検討されていますか?

- 弊社のどのような点に魅力を感じて(面談に)応募してくださったのですか?

- 本腰を入れて選考に挑んでいる段階でしょうか?(選考への進捗状況)

3. 企業選びの軸(本音ベースでの条件確認)

企業選びの軸とは、候補者がどのような判断基準で入社したい会社を絞り込んでいるかという諸要素のことです。給与や勤務形態、福利厚生などの条件面に関しても本音ベースでヒアリングすることで、ミスマッチ防止につながります。

具体的な質問例

- 企業選びで最も重視している点は何ですか?

- 職場環境や待遇など、一番譲れない条件は何ですか?

- 前職で不満に思っていたことや、次に叶えたいことは何ですか?

- エンジニアとしてどのようなキャリアを志向していますか?

4. 転職理由(転職への本気度とミスマッチ防止)

転職理由を聞くことは、候補者がどれだけ転職に本腰を入れているかを判断し、入社後のミスマッチを防止することを目的として行います。

具体的な質問例

- 転職を考えるようになったきっかけは何ですか?

- 転職にあたって、何か不安に感じていることはありますか?

カジュアル面談で聞かれる「逆質問」と回答のポイント

ここでは、エンジニアのカジュアル面談でよくある質問と、採用につながる回答のポイントを解説します。

1. 技術について

エンジニアは自身のスキルとの相性や、市場価値の高いスキル習得の可否を重視します。

質問の意図

「今の技術力を活かせるか?」「新しい技術に挑戦できる環境か?」

回答のポイント

- 技術スタック: 開発言語、フレームワークについて、具体的なバージョンと採用理由を説明する。

- 技術選定プロセス:「四半期ごとの技術選定会議」「エンジニアからの提案制度」など、技術スタックの更新や選定の具体的な仕組みを示す。

- 裁量範囲:「プロジェクト規模に応じた技術選定の裁量」「毎月のPoCデーでの新技術検証機会」など、個々のエンジニアが技術選定に関与できる範囲を具体例で伝える。

2. 具体的な仕事内容とプロジェクトの進め方

プロジェクトの規模感や進め方は、自身の経験の活かし方と今後のキャリア形成における有用性を判断する重要な材料です。

質問の意図

「どんな経験を積めるか?」「開発の進め方はどうか?」

回答のポイント

- プロジェクト概要:代表的なプロジェクトについて、「チーム構成」「開発期間」「ユーザー数」などの具体的な数値を提示する。

- 業務フロー:「アジャイル開発で2週間のスプリント」「週次でステークホルダーとの進捗会議」など、具体的な業務の流れを説明する。

- エンジニアの裁量:「要件定義からの参画機会」「リリース判断の権限」など、裁量の具体的な例を示す。また、他部署やクライアントとのコミュニケーション方法にも触れると、よりリアルなイメージが伝わる。

3. チーム体制と成長機会

チームに関する質問の背景には、「技術的な成長の機会があるか」「働きやすい環境か」という関心があります。

質問の意図

「チームの技術力は?」「どのようにスキルアップできるか?」

回答のポイント

- 基本構成:「エンジニア8名、デザイナー2名」のように具体的な数字でチーム構成を示す。

- 技術力向上の仕組み:「週次の技術共有会」「ペアプログラミングの実施」「定期的なハッカソン開催」など、技術力向上を目的としたチーム運営の特徴を説明する。

- 意思決定プロセス:「アーキテクチャの選定はチーム全体で議論」「改善提案はSlackで随時受付」など、意見が反映される具体的な仕組みを示す。

4. リモートワークと開発環境の実態

コロナ禍以降、効率的な開発環境とコミュニケーションの両立は重要な判断材料です。

質問の意図

「柔軟な働き方ができるか?」「リモートでも効率的に働けるか?」回答のポイント

- 基本方針:「週3日までリモート可能」「コアタイムは13〜16時」など、リモートワークのルールを明確な数値で示す。

- 開発環境:「クラウドベースのIDE活用」「セキュアなVPN環境」「必要な機材の貸与制度」など、具体的な整備状況を説明する。

- ハイブリッドの実態:「チーム会議は月曜午前に対面」「スプリントレビューは全員出社」など、オフィスワークとの組み合わせ方針を具体的に伝え、実態に即したイメージを持ってもらう。

5. 評価制度と長期的なキャリアパス

優秀なエンジニアほど、技術力の向上が正当に評価されるか、キャリアの将来性があるかを重視します。

質問の意図

「技術力で昇給できるか?」「どんなキャリアが描けるか?」

回答のポイント

- 評価の仕組み:「四半期ごとの目標設定と評価」「技術スキルと成果物の両面評価」など、基本的な評価サイクルを説明する。

- 技術評価の指標:「言語別のスキルマトリクス」「コードレビューの品質」など、技術力が具体的に評価される指標を示す。

- 処遇の明確化:「年2回の昇給機会」「スキルレベルに応じた報酬レンジ」など、昇給・昇格の基準を明確にする。

- キャリアパス:スペシャリスト(技術専門職)とエンジニアリングマネージャー(管理職)など、社内での具体的なキャリアの選択肢を示す。

6. 入社後のフォロー体制

この質問には、「技術面でのキャッチアップ」と「チームへの円滑な参加」という不安が隠れています。

質問の意図

「新しい環境にスムーズに適応できるか?」「技術的なフォローはあるか?」

回答のポイント

- 成長プロセス:「最初の1ヶ月は技術研修」「2ヶ月目から小規模な改修案件を担当」など、入社後の具体的な成長ステップを細かく説明する。

- 技術サポート:「メンターによるコードレビュー」「週次の1on1ミーティング」「社内の技術文書へのアクセス権」など、具体的なサポート体制を示す。

- チームへの馴染み方:「ウェルカムランチの実施」「プロジェクト概要の共有会」など、コミュニケーションを促進する具体的な取り組みについても説明する。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

カジュアル面談を成功に導くポイント

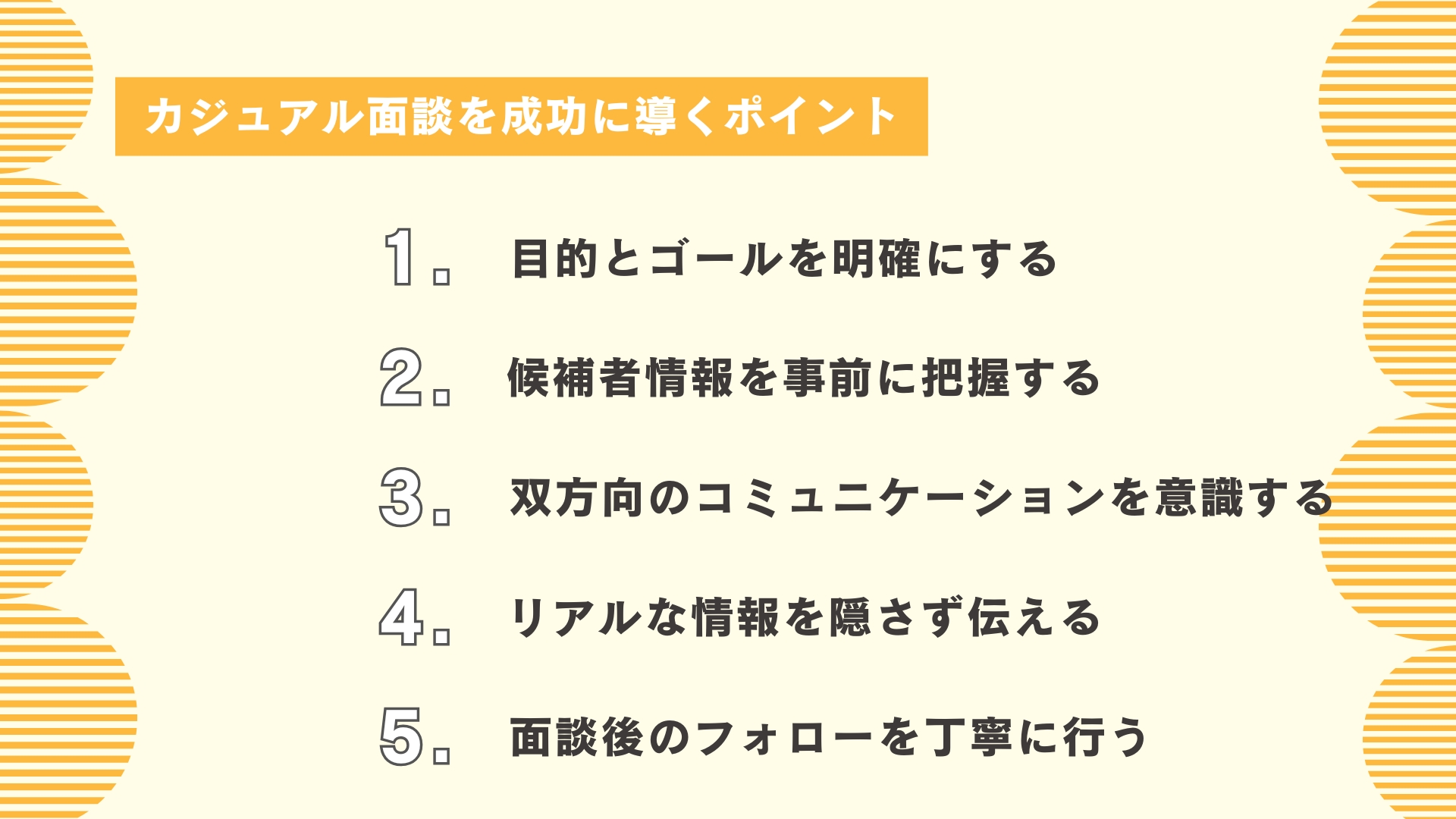

カジュアル面談は、企業と候補者がお互いを知る貴重な機会ですが、その進め方次第で成果が大きく変わります。ここでは、エンジニア採用でカジュアル面談を行う際に意識すべき5つのポイントをご紹介します。

1. 目的とゴールを明確にする

面談を始める前に、「会社の魅力を伝える場」なのか、「候補者の技術的な志向を知る場」なのか、面談の目的をあらかじめ整理し、候補者にも伝えておきましょう。お互いの期待値を揃えることで、面談の方向性が定まり、ミスマッチや誤解を防げます。

2. 候補者情報を事前に把握する

カジュアルな場であっても、候補者の経歴や興味関心を事前に確認し、準備して臨むことが大切です。準備不足は相手への関心のなさと受け取られ、印象を大きく損ねる可能性があります。候補者の情報に基づいた質問をすることで、対話が深まり、真剣度が伝わります。

3. 双方向のコミュニケーションを意識する

企業側が一方的に話す場にならないよう、対話のキャッチボールを意識しましょう。候補者の話を引き出し、本音や懸念事項を理解するためには、質問の仕方だけでなく、真摯に聞く姿勢が重要です。候補者の「語りたい」という気持ちを尊重しましょう。

4. リアルな情報を隠さず伝える

抽象的な話や「きれいごと」だけではなく、技術的な課題、チームの現状、カルチャーの実態など、ネガティブな側面も含めてできる限りリアルな情報を提供しましょう。これが候補者からの信頼につながり、「誠実な会社だ」という印象を与え、入社後のミスマッチを防ぎます。

5. 面談後のフォローを丁寧に行う

面談後は、単なる形式的な連絡で終わらせず、候補者への感謝の連絡や、今後の選考・次のステップ案内を丁寧に行いましょう。良いフォローは候補者の志望度をさらに高めますが、逆に雑な対応は候補者の熱量を一気に下げてしまいます。フォローは面談の一部だと考え、迅速かつ誠実に対応することが重要です。

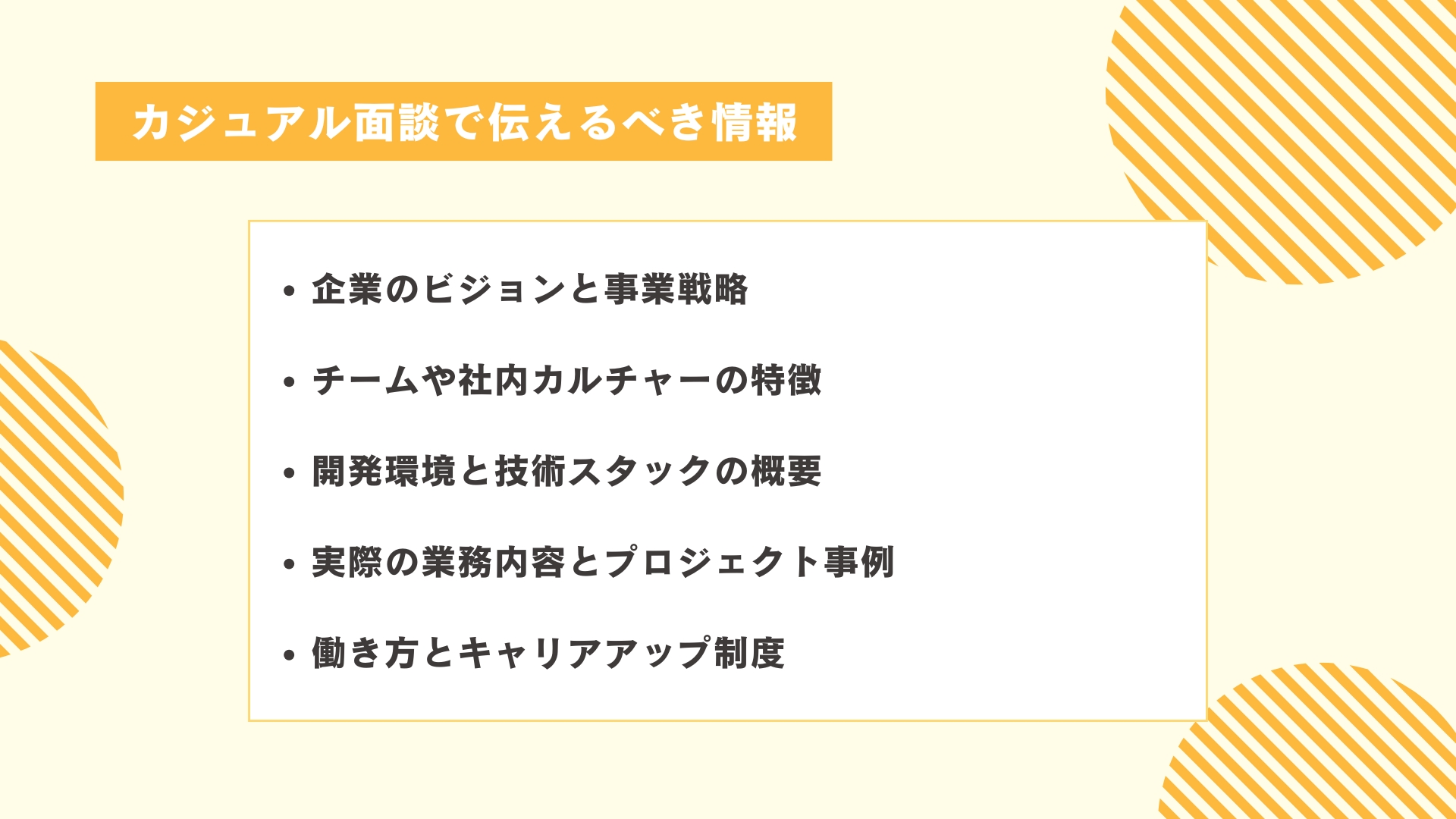

カジュアル面談で伝えるべき情報

エンジニアのカジュアル面談では、企業の基本情報に加え、技術的な詳細や具体的な職場環境を説明することが、候補者の入社意欲を高める鍵となります。エンジニアが特に重視する要素を中心に、明確で具体的な情報提供を心がけましょう。

1. 企業のビジョンと事業戦略

エンジニアは、単なる技術的な作業ではなく、その技術がどのような価値を生み出すのかに強い関心を持っています。企業のビジョンとミッションを伝えつつ、事業戦略へのエンジニアの関与度を示すことが重要です。

事業の将来性については、「2025年までにAI技術を活用した〇〇サービスを展開」や「週間アクティブユーザー100万人を500万人規模に成長させる計画」など、具体的な目標や成長計画を提示しましょう。

技術の反映については、「エンジニアには新規プロダクトの企画段階からの参画機会がある」や「四半期ごとの事業戦略会議でエンジニアの視点からの提案を積極採用」など、技術者の意見が経営や事業に反映される仕組みを説明すると効果的です。企業理念は抽象的になりがちなので、具体的な取り組みとセットで伝えることが重要です。

2. チームや社内カルチャーの特徴

日々協働するチームの雰囲気や文化は、エンジニアのモチベーションとパフォーマンスに直結します。特に、技術的な意思決定の方法やコミュニケーションスタイルは、働きやすさを判断する大きな基準です。

意思決定プロセスについては、技術的な意思決定が誰によってどのように行われるかを説明しましょう。

情報共有については、チーム構成や役割分担に加え、「週次の技術共有会」「日常的なコミュニケーション方法 頻度」など、エンジニア同士の情報共有の仕組みを具体的に示します。

可能であれば、実際のチームメンバーとの対話や開発風景を見せることで、言葉だけでは伝わりにくいチームの具体的なイメージを持ってもらいましょう。

3. 開発環境と技術スタックの概要

実際に使用する技術やツールは、エンジニアにとってスキルアップや業務効率に直結する最重要関心事です。

主要技術として、主要な開発言語・フレームワークの具体的なバージョンやインフラ環境の構成を明確に示します。

技術選定の方針については、「技術選定の自由度」「技術選定の理由」「今後のアップデート予定」など、最新技術へのキャッチアップや技術選定の方針について詳しく説明することが求められます。

開発環境の説明は具体的なバージョンや構成図を示しながら行い、技術選定の理由や今後のアップデート予定なども併せて説明することで、より深い理解を促すことができます。

4. 実際の業務内容とプロジェクト事例

エンジニアは、自身が携わる具体的な開発内容や、プロジェクトの規模・影響範囲に強い関心を持っています。特に、技術的なチャレンジの機会や、自身の経験が活かせる領域について、詳しい説明を求める傾向があります。

プロジェクトの具体例として、開発・運用プロジェクトの種類と規模、チーム内での役割分担と裁量範囲について具体例を挙げて説明します。

一方的な成功事例の紹介だけでなく、実際の課題や失敗談、それをどのように乗り越えたかなども含めて説明することで、より現実的な理解と信頼感を得られます。

スケジュール管理の方法や、他部署や顧客との協業体制にも触れ、業務全体の流れをイメージしてもらいましょう。

5. 働き方とキャリアアップ制度

柔軟な勤務体制やスキルアップのための制度は、生産性と創造性に大きく影響するため、特に若手エンジニアを中心に大きな関心を集めています。

柔軟な勤務については、リモートワークの可否と頻度、フレックスタイムなど、勤務時間の柔軟性について具体的なルールを示します。

成長支援については、技術研修・勉強会の機会、資格取得支援、副業・兼業の方針など、個人の成長を支援する具体的な制度を紹介しましょう。

制度の説明だけでなく、実際の利用状況やエンジニアの声を交えることで、より実践的な理解を促すことができます。

カジュアル面談が失敗に終わるパターン

カジュアル面談は「エンジニア採用の成功」という目的を達成するための手段です。ここで失敗しないよう、よくある失敗パターンとその対策を知っておきましょう。

1. 企業側の準備・対応が不足している

カジュアル面談は「気軽」な場ですが、企業側の対応が雑だとエンジニアに悪い印象を与えてしまいます。

- 面談の質が低い:質問に対する回答が曖昧だったり、満足のいく情報が得られなかったりすると、「この面談は無駄だった」「雑に扱われた」と感じさせてしまいます。対策は 面談計画を立てることはもちろん、想定される質疑応答の回答を事前にしっかり準備し、現場のリアルな情報を提供できるようにしましょう。

- 悪い印象を与える:企業側がおざなりな対応をすることで、企業全体への信頼性を損なうことにもつながりかねません。

2. 面談で好感触でも採用・応募につながらない

面談の雰囲気は良くても、その後の選考や応募につながらないケースも多くあります。

- 避けられない離脱:「求人要件や企業文化が合わなかった」「すでに他社からオファーを受けていた」など、企業側で対応が難しい理由による離脱もあります。

- アプローチ不足による離脱:「転職への意欲がまだ高まっていない」「企業に対する不安要素が拭いきれていない」といった理由であれば、まだ採用につながるチャンスがあります。対策は面談後の継続的なコミュニケーションを欠かさず、定期的な情報提供や状況確認を行いましょう。必要に応じて2度目のカジュアル面談や、現場メンバーとの追加接触をセッティングし、意欲向上や不安解消のための再アプローチを徹底しましょう。

まとめ

エンジニア採用において、カジュアル面談は候補者の技術力や志向を見極める貴重な機会です。しかし、限られた面談時間だけで、入社後に求められる実際の業務遂行能力やチームへの貢献度、コミュニケーション能力を正確に把握するのは困難です。

そこで、技術力や適性をより多角的に評価するためには、カジュアル面談だけでなく、リファレンスチェック(採用候補者の前職での評価や実績を確認する手法)を組み合わせることが有効です。この二つを組み合わせることで、書類や面談だけでは見えないリアルな情報を得られ、採用のミスマッチを大きく減らすことができます。

エンジニア採用におけるリファレンスチェックの工数を大幅に削減し、効率化したいなら「まるごと人事」にご相談ください。多忙なエンジニアメンバーの負担を軽減しながら、採用の確率を最大化する多角的な評価プロセスの構築をサポートします。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

面接官トレーニングの効果的な実施方法|必要なスキルから研修内容・成功のポイントまで

- 面接・面談

コンピテンシー面接とは?STARメソッド活用法から質問例・評価基準まで徹底解説

- 面接・面談

【採用力UP】面接官トレーニングとは?求められる3つのスキルと効果をご紹介!

- 面接・面談

batonnによる面接の最適化|AI要約とアセスメント型手法で採用を変革

- 面接・面談

【面接官向け】質問一覧25選|スタートアップ・ベンチャー企業は必見

- 面接・面談

内定者フォローの目的や流れ、内定辞退を防ぐためのポイントを解説

- 面接・面談

- 採用オペレーション