採用・労務・経理に関するお役立ち情報

エンジニア(SE)の評価制度は、多くの経営者や人事担当者にとって頭を悩ませる課題です。専門性の高い彼らの仕事は、単なる数値だけでは測りきれず、その貢献度や広範な業務内容を正確に評価するのは容易ではありません。どのような項目で、どのような基準を設ければよいのか、迷ってしまうケースも多いでしょう。

しかし、適切なポイントと基準を押さえれば、エンジニアを公平に評価できる仕組みを構築することは可能です。

この記事では、企業が直面する具体的な課題から、効果的な評価制度の作り方、そして導入時に注意すべきポイントや企業事例を徹底解説します。

エンジニア採用 成功企業が実践する“仕組み”と“改善ポイント

採用難化が進む2025年において、成果を出す企業が実践する採用の仕組み化を徹底解説!

目次

エンジニアの評価制度とは

エンジニアの評価制度は、企業の成長とエンジニアのキャリア形成を支える重要な仕組みです。これは、エンジニアの能力、業績、貢献度を公正に評価し、その結果を報酬や昇進に結びつけるための人事管理システムを指します。

適切に構築された評価制度には、主に以下の3つの要素が含まれており、それぞれが密接に関わり合っています。

1. 等級制度

等級制度とは、エンジニアのスキルや職務内容、組織への貢献度に応じて等級(ランク)を分類する仕組みです。この制度により、エンジニアは自身のキャリアパスを具体的に描きやすくなります。

等級ごとの要件が明確になることで、「次に何を学び、どのような経験を積めばよいか」という成長目標がはっきりします。一方、企業側は、エンジニアの能力や専門性に基づいて適切な人材を配置し、組織全体のパフォーマンスを向上させることができます。

2. 評価制度

評価制度は、エンジニアの成果やスキルアップの度合いを客観的に評価し、企業の目標達成への貢献度を測る仕組みです。プロジェクトの完了度、コードの品質、技術的な問題解決能力などが評価の対象となります。

評価基準が曖昧だと、エンジニアのモチベーション低下や不公平感につながりかねません。そのため、企業は透明性の高い明確な評価基準を設け、公平な運用を心がけることが不可欠です。これにより、エンジニアは自分の努力が正当に認められていると感じ、さらなる成長意欲を抱くことができます。

3. 報酬制度

報酬制度は、等級や評価の結果に基づき、給与や賞与などの報酬を決定する仕組みです。この制度は、エンジニアの働くモチベーションに直接影響するため、公正であることが何よりも求められます。

適切な報酬制度がなければ、エンジニアは「どれだけ頑張っても報われない」と感じ、不満を抱いて離職につながるリスクがあります。そのため、評価がしっかりと報酬に反映されるよう、等級制度や評価制度と連動した公平な仕組みを構築することが重要です。

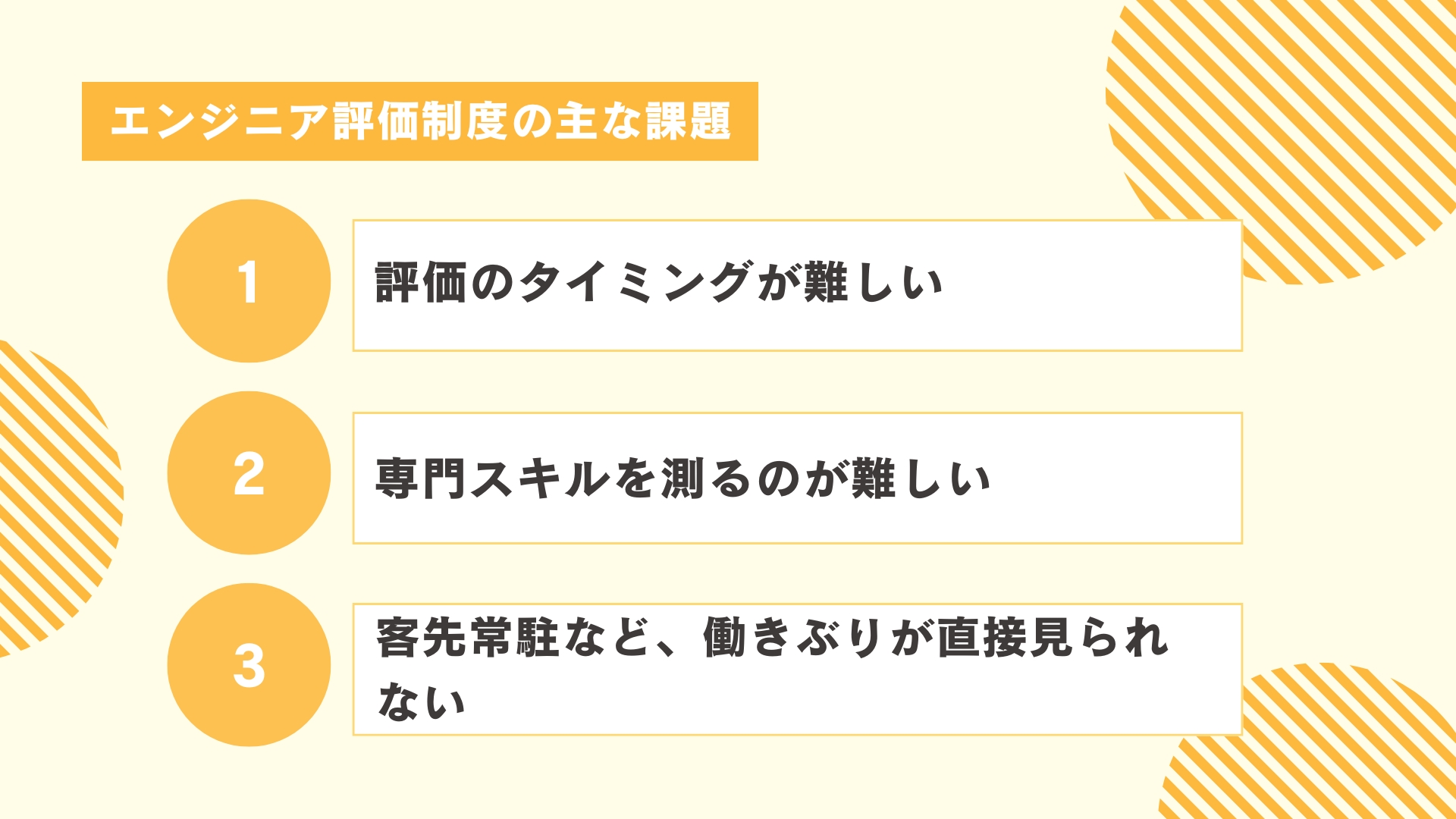

エンジニア評価制度の主な課題

エンジニアの評価制度を設計する際、多くの企業が共通の課題に直面します。事前にこれらの課題を把握しておくことで、よりスムーズに、そして効果的に評価制度を構築できます。

1. 評価のタイミングが難しい

エンジニアの業務は、成果がすぐに現れない長期的なプロジェクトが多いため、評価のタイミングが難しいという課題があります。

たとえば、年単位のプロジェクトでは、半年や3ヶ月ごとの定期面談で「この期間の成果をどう評価するか」という悩みが生まれがちです。目に見える数値的な成果がないという理由だけで正当な評価がなされないと、エンジニアのモチベーションが低下し、最悪の場合、転職を考えるきっかけにもなりかねません。

この課題を解決するためには、技術力だけでなく、チームへの協調性、資格取得への意欲、組織への貢献度など、多角的な評価軸を設けることが重要です。これにより、数値的な成果が出ていない段階でも、エンジニアの努力を適切に評価できるようになります。

2. 専門スキルを測るのが難しい

エンジニアを正しく評価するには、評価者自身にも一定の専門知識が求められます。

営業職などのビジネス職と異なり、エンジニアの技術やスキルはITの専門知識がないと理解が困難です。そのため、元エンジニアやITプロダクト開発経験者でなければ、適切な評価は難しいでしょう。CTOやVPoEなど、専門知識を持つマネージャークラスのメンバーに積極的に協力してもらうことが不可欠です。

しかし、人事担当者も「どんな技術で何ができるのか」「開発チームの現状の課題は何か」といった事業に直結する基礎知識は知っておく必要があります。適切な評価制度を構築するためには、まず土台となる知識を身につけることが大事です。一朝一夕では難しいからこそ、早めに取り組むことをお勧めします。

3. 客先常駐など、働きぶりが直接見られない

SIerやSES企業のように、クライアント先に常駐するエンジニアの場合、日々の働きぶりを直接確認できないため、評価が難しくなります。業務委託の外部エンジニアも同様です。

勤務態度や積極性を常駐先に確認することも可能ですが、自社の社員ではないため協力を得られないケースもあります。また、常駐先との関係性によって評価がブレる可能性も否定できません。

また、エンジニア自身も、自分の努力が直接見られていないと感じると不満を抱きやすくなります。客先常駐型のエンジニアは、不満が蓄積しやすい傾向にあるため、本人の申告や定期的な面談など、さまざまな工夫を通じて、努力を適切に汲み取ることが大切です。

エンジニア採用 成功企業が実践する“仕組み”と“改善ポイント

採用難化が進む2025年において、成果を出す企業が実践する採用の仕組み化を徹底解説!

エンジニア評価の6つの重要項目

ここからは、エンジニアの評価に不可欠な6つの基準を具体的に解説します。

1. 技術力と専門性

エンジニアのスキルや知識の習熟度は、評価の最も重要な要素です。単に「何を知っているか」だけでなく、「その知識を使って何を生み出せるか」を重視しましょう。

例えば、「デザイン設計からコーディング、運用・保守までの一連の流れすべてをこなせる」エンジニアは、ゼロからサービスを開発できる高い能力を持っていると言えます。このような総合的な技術力は、プロダクト開発の深い理解と、高い業務遂行能力の証明となります。

2. 数値的な成果

エンジニアが関わったプロジェクトの成果を、可能な限り数値で評価することが重要です。

最終的な目標数値だけでなく、プロジェクトの進捗度合いや、初期段階からの改善率など、途中経過の数値も評価に取り入れましょう。もちろん、システムの特性上、一時的な数値の低下が避けられない場合もありますが、基本的にはKPIなどの定量的な指標を設定することをおすすめします。

3. 目標達成能力

事前に設定した目標に対し、どの程度達成できたかを評価します。これは、自身の役割と業務内容を正しく理解し、適切に業務を進行する能力を示す重要な基準です。

ただし、目標達成度を「数値」だけで判断しないよう注意が必要です。特にスタートアップやベンチャー企業では、プロジェクトの進め方が柔軟に変わることがあります。その際は、目標を達成するための行動とその背景・理由も合わせて評価に加えるようにしましょう。

4. 問題解決能力

エンジニアの価値を測る上で、問題解決能力は欠かせません。

業務中に発生する様々なトラブルに対し、どのように問題に取り組み、解決したかを評価することが重要です。また、問題発生時の初動の速さや、迅速な対応力も重要な評価ポイントとなります。この能力は、クライアントとの信頼関係にも直結するため、評価制度にしっかりと組み込むべきです。

5. マネジメント/ディレクションスキル

組織の規模が拡大すれば、業務を円滑に進めるためのマネジメントやディレクションスキルが不可欠になります。

マネージャー職でなくても、業務委託メンバーや他部署との連携が多いエンジニアにはディレクションスキルが求められます。特にタスク管理能力は、すべてのエンジニアにとって必須です。プロジェクトをスムーズに進行させ、タスクを効率的に管理できる人材は、将来のマネジメント候補として別軸で評価することも有効です。

6. 自己学習能力

技術の進化が速いIT業界では、自己学習能力がエンジニアにとって不可欠です。

上司や会社の指導を待つだけでなく、自ら進んで新しい技術を学び、業務に取り入れる意欲と能力は、高い評価につながります。これは特に新人エンジニアの評価において重要な項目です。資格取得は自己学習の成果として分かりやすいため、資格手当などの福利厚生を設けることで、社員のモチベーション向上を促すことができます。

エンジニアの評価制度の作成ステップ

ここからは、前述の課題を解決し、効果的なエンジニア評価制度を構築するための具体的なステップを解説します。

1. 制度の目的を明確にする

評価制度を導入する前に、まずその目的を明確に設定しましょう。

単に給与や昇進を決めるためだけでなく、エンジニアのモチベーション向上、離職率の低下、そして組織全体の成長を促すことが主な目的です。評価制度がないと、評価者の主観に頼った判断になりがちで、いつの間にか社員の不満が溜まってしまうリスクがあります。

公正で明確な評価制度を設けることで、各エンジニアの貢献度を公平に判断し、さらなる成長意欲を引き出すことができます。また、成果が出にくい社員には適切な教育プログラムを提供することで、組織全体の底上げにもつながります。目的を定める際は、経営層や人事、そして現場のエンジニアの間で期待する役割が異なる場合があるため、双方が納得できるまで意見をすり合わせることが重要です。

2. 評価基準を作成する

評価基準は、「能力評価」「業績評価」「情意評価」の3つの要素で構成されます。

- 能力評価:プログラミングスキルや保有資格など、技術的な能力を評価します。例えば、「基礎能力」と「応用能力」に分けて評価基準を設けるといった工夫も有効です。

- 業績評価:プロジェクトの達成度や数値的な成果を評価します。

- 情意評価:チームとの協調性や業務への責任感、自己学習意欲などを評価します。

評価基準を策定する際は、自社と似た規模・業種の他社事例を参考にすると、スムーズに作成できるでしょう。

3. 現場の意見を取り入れる

エンジニアの評価制度は、必ず現場の声をヒアリングして作成することが重要です。

専門職であるエンジニアの業務内容は、IT知識がない人事担当者には理解が難しい場合があります。評価制度が現場の実態からかけ離れていると、不満の原因になりかねません。実際に働くエンジニアたちの意見を取り入れることで、より実態に即した、納得感のある評価制度を構築できます。

エンジニア採用 成功企業が実践する“仕組み”と“改善ポイント

採用難化が進む2025年において、成果を出す企業が実践する採用の仕組み化を徹底解説!

エンジニア評価制度の注意点

エンジニアの評価制度を設計・運用するにあたり、特に注意すべきポイントを解説します。

1. 多角的な視点から評価する

エンジニア同士であれば、お互いの技術や能力を正しく理解し評価しやすいでしょう。そのため、360度評価(対象エンジニアの上司、部下、同僚など複数人からの評価)を導入することで、評価の公平性を高めることができます。

2. 完璧を目指さず、柔軟性を持たせる

評価制度を設計する際、最初から厳密に固定しすぎないことが重要です。

エンジニアは創造的な問題解決能力が求められる職種です。時には計画外の試行錯誤から、優れたプロダクトが生まれることもあります。しかし、評価制度が硬直的すぎると、エンジニアは決められたルールに縛られ、本来の創造性を発揮できなくなる恐れがあります。

エンジニアの能力を最大限に引き出すためには、柔軟性を持たせた評価制度を構築することが不可欠です。

3. スキル共有も評価項目に加える

エンジニアが自身のスキルや知識を積極的に共有する行動は、積極的に評価すべきです。

これは、組織全体の技術力向上に直結する重要な活動だからです。例えば、社内勉強会の定期的な開催や、技術ブログの執筆などを明確な評価基準として設けることで、客観的な評価が可能になります。

4. 職種・役割別に評価項目を設定する

エンジニアを「ひとくくり」にせず、それぞれの職種や役割に合わせて評価項目を設定しましょう。

- アプリケーションエンジニア:開発能力、ユーザー満足度、収益性など。

- 社内システム担当者:システムの利便性や安定的な運用など。

- マネージャークラス:マネジメント能力やコミュニケーション能力など。

それぞれの役割に必要な評価項目を明確にし、エンジニア自身が納得して取り組める目標を設定することが大切です。

5. 定期的に見直し、改善を続ける

評価制度は一度作ったら終わりではありません。

事業の成長段階やプロジェクトの性質、エンジニア個人の成長に応じて、評価すべき要素は常に変化します。定期的に評価制度を見直し、必要に応じて柔軟に修正していくことで、制度の精度を高め、より公平で効果的な運用が可能になります。

エンジニアの評価シートの具体的な記入例

ここでは、エンジニアの評価シートの具体的な記入例をご紹介します。

評価項目は、S、A、B、C、Dなどの段階に分け、それぞれに配点(例:S=10点)を割り振ることで、評価を数値で明確にできます。

【能力評価】

- トラブル発生時、速やかに上司に報告・相談し、連携して解決にあたることができたか。

- 担当業務に必要な専門知識を深く理解し、応用できているか。

- プロジェクト達成に向け、状況を的確に分析し、適切な対応策を講じたか。

【業績評価】

- 担当プロジェクトを期限内に、品質高く完遂できたか。

- 個人目標およびチーム目標を達成できたか。

- 取引先との契約内容を遵守し、業務を遂行したか。

【情意評価】

- チームメンバーと積極的に連携し、円滑な業務遂行に貢献できたか。

- 与えられた業務に対し、責任感を持って最後までやり遂げたか。

- 上司の指示を正確に理解し、主体的に業務に取り組んだか。

エンジニア採用 成功企業が実践する“仕組み”と“改善ポイント

採用難化が進む2025年において、成果を出す企業が実践する採用の仕組み化を徹底解説!

エンジニア評価制度を導入した企業事例

エンジニア評価制度を導入した企業事例を5つ紹介します。

株式会社サイバーエージェント

サイバーエージェントは、エンジニアのキャリア形成を支援する「jb(ジョブ)キャリアプログラム」を導入しています。

このプログラムには、1から13までのjbグレードが設定されており、各グレードに求められる「職務(担当業務の成果)」と「職能(個人のスキル習熟度)」が明確に定義されています。jbグレードは半期ごとに見直され、グレードが上がるにつれて給与水準も高くなる仕組みです。

基準が非常に明確なため、エンジニアは自身の成長目標を具体的に設定しやすく、スキルアップや目標達成へのモチベーションを高く保てる制度と言えるでしょう。

株式会社メルカリ

メルカリでは、エンジニアが自ら設定した目標に基づき評価が行われます。

まず自己評価を行い、その後、会社からの評価を加えて最終的な評価が確定する仕組みです。目標設定から評価の第一段階までを個人の主体性に委ねている点が大きな特徴です。

また、評価の公平性を保つため、「Engineering Ladder」と呼ばれる独自の行動指標が用意されています。これにより、エンジニアは自身の能力や期待される役割を客観的に把握できるため、目標設定や評価のばらつきを防ぎ、自律的な成長を促しています。

Sansan株式会社

Sansanでは、エンジニアの評価制度を「職能評価」と「行動評価」の2つの軸で構築しています。職能評価では、エンジニアが持つ技術力や専門性を客観的に測ります。

一方、行動評価では、単なる技術力だけでなく、チームへの貢献度や、Sansanが掲げる行動指針「Sansan Values」を体現しているかを評価します。

これにより、エンジニアは技術を追求しながらも、組織の一員としての貢献も正当に評価される仕組みになっています。

GMOペパボ株式会社

GMOペパボでは、エンジニアの評価を年に2回実施しています。

上司との面談では、「担当業務の遂行度」と「次のレベルへの挑戦といった仕事上の目標達成度」の2点を中心に評価が行われます。担当業務を高い水準でこなし、設定した目標を達成することで、評価と昇給幅が大きくなります。

全員を対象に定期的な面談が実施されるほか、上級職へのキャリアアップを可能にする「エンジニア職位制度」も導入されており、エンジニア一人ひとりの成長を継続的に支援する体制が整っています。

株式会社ログラス

ログラスのエンジニア評価制度は、企業の急成長に対応できるよう、評価とマネジメントのスケーリングを重視しています。全社共通の7段階の明確な等級制度を設けており、各等級に求められる役割やスキルが具体的に定義されています。

これにより、エンジニアは自身のキャリアパスを明確に描くことができます。また、OKR(目標設定)と評価を直接結びつけないことで、挑戦的な目標設定を促す工夫もされています。

マネージャーは、成果だけでなく、設計や実装といった「内部品質」も重視した質の高いフィードバックを、定期的なすり合わせを通じて提供しています。

まとめ

この記事では、エンジニアの評価制度について、その目的や評価基準、そして導入時の注意点について解説しました。

エンジニアを公正に評価する仕組みは、彼らのモチベーションを高め、企業へのエンゲージメントを向上させるために不可欠です。評価においては、プロジェクトの成果やスキルの習得度だけでなく、仕事への取り組み姿勢やチームへの貢献といった要素も総合的に判断することが大切です。

本記事でご紹介した内容や評価シートテンプレートを参考に、ぜひ貴社に合ったエンジニアの評価制度を構築し、運用を始めていただければ幸いです。

「まるごと人事」は、人事評価制度の設計から運用までをトータルでサポートするサービスです。貴社の課題や目標に合わせて、専門家が最適な評価制度をオーダーメイドでご提案します。

評価制度の導入にお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

エンジニア採用 成功企業が実践する“仕組み”と“改善ポイント

採用難化が進む2025年において、成果を出す企業が実践する採用の仕組み化を徹底解説!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

採用面接の日程調整メールの書き方やおすすめのツールを紹介

- 面接・面談

- 採用オペレーション

【2026年版】採用コストが高い5つの原因と削減策|相場から見直しポイントまで

- 採用企画

- 採用オペレーション

ハイパフォーマーとは?3つのメリットや特徴、もたらす効果などを紹介

- 採用オペレーション

優秀なエンジニアを見極めるための質問例20選|事前準備やポイントを解説

- 採用オペレーション

募集要項を書く際のポイントとは?必要な項目や記入例も紹介

- 採用企画

- 採用オペレーション

新卒採用計画の立て方|8つのステップやテンプレート例もご紹介

- 採用企画

- 採用オペレーション