採用・労務・経理に関するお役立ち情報

企業の採用活動では、ミスマッチの防止とマッチング率の向上がますます重要視されています。

なぜなら、採用のゴールは「入社」ではなく、「定着と活躍、つまり戦力化」であるという認識が広まっているからです。

では、人材が戦力になるかどうかをどう見極めれば良いのでしょうか?

その判断基準として近年注目されているのが、カルチャーフィットです。

この記事では、カルチャーフィットが重要視される背景やメリット、そして活用するためのステップについて解説します。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

目次

カルチャーフィットとは?

カルチャーフィットとは、企業独自の文化や価値観に、その人材がどれだけ適合しているかを表す言葉です。

採用した人材が組織にうまく馴染めるかどうかは、その後の活躍や長期的な定着に大きく影響します。逆に、カルチャーフィットが不十分だと、早期離職につながる原因となることも少なくありません。

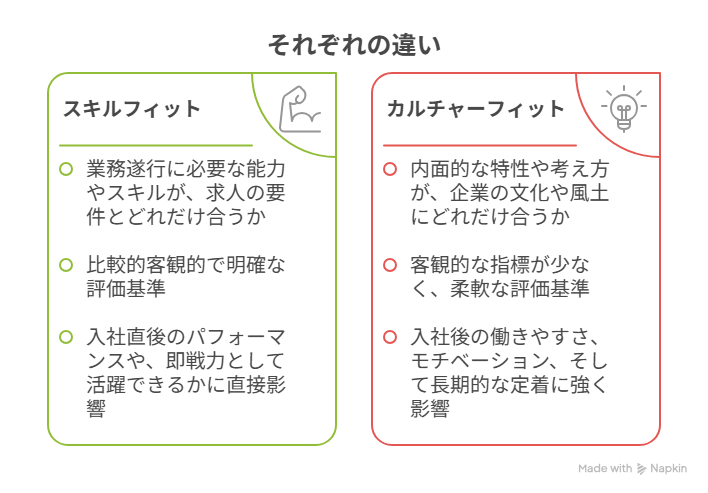

カルチャーフィットとスキルフィットの違い

「カルチャーフィット」と似た言葉に「スキルフィット」があります。

スキルフィットは、採用した人材の能力やスキルが、業務内容にどの程度適しているかを示す指標です。

カルチャーフィットとスキルフィットは、どちらか一方だけが高くても、企業との長期的なマッチングは難しくなります。人材の定着には、両方のバランスを考慮した採用や育成が重要です。

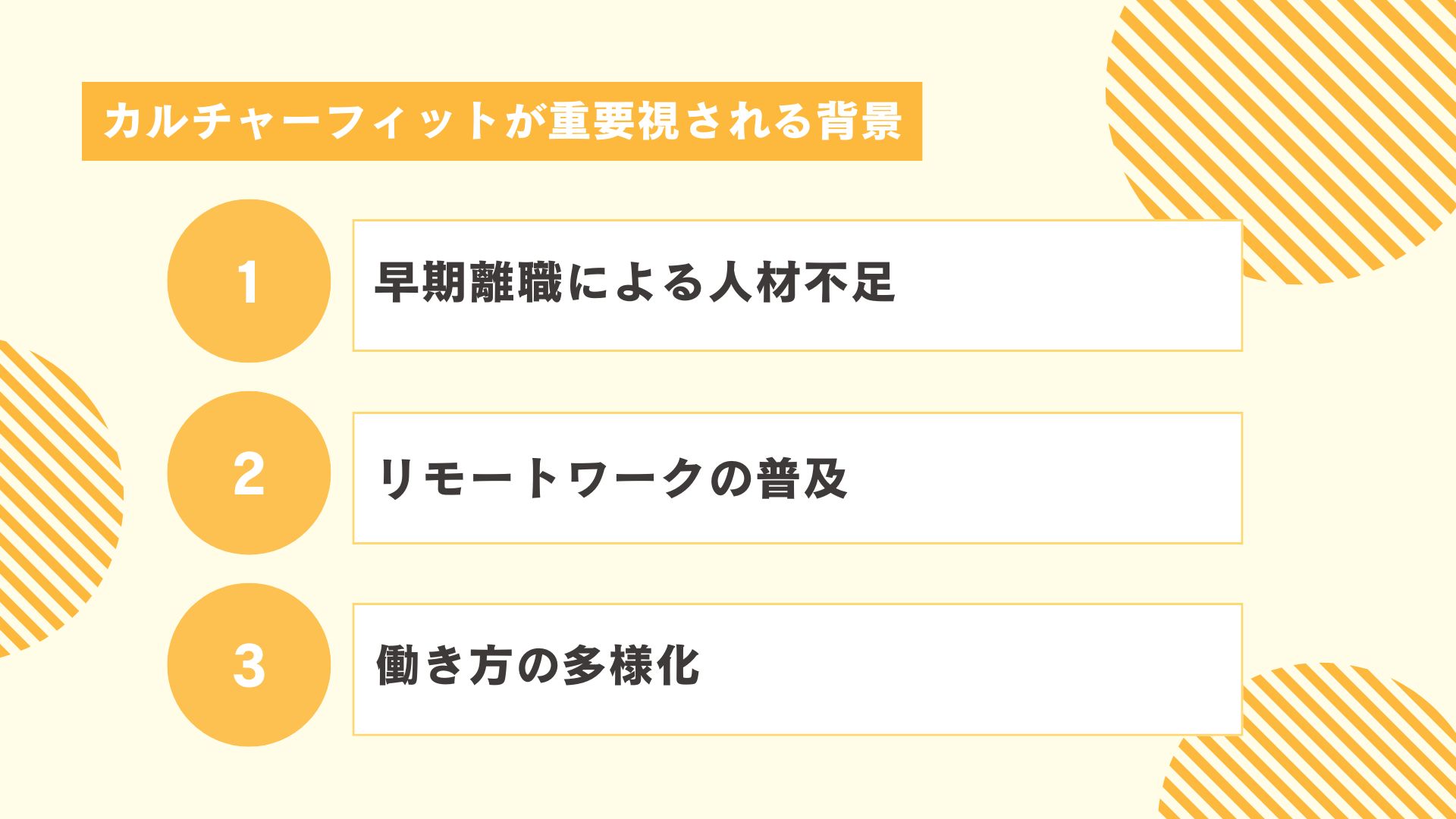

カルチャーフィットが重要視される背景

近年、カルチャーフィットが注目されている背景には、主に以下の3つの理由があります。

1. 早期離職による人材不足

近年、入社から3年以内に退職する人の割合(早期退職率)は平均3割以上と非常に高い水準にあります。せっかく採用しても3分の1が辞めてしまうようでは、企業の人材不足は解消できません。早期離職の理由はさまざまですが、企業文化とのミスマッチも大きな原因の一つです。そのため、採用の段階からカルチャーフィットを重視する傾向が強まっています。

2. リモートワークの普及

リモートワークの普及により、社員同士のコミュニケーション機会が減少し、企業のカルチャーに触れる機会も少なくなっています。

これまでのように出社していれば、自然と企業文化を肌で感じたり、コミュニケーションを通して徐々にフィットしていくことができました。しかし、リモートワークではそうした機会が減ったため、入社時にすでにカルチャーフィットしている人材を求める傾向が強くなっています。

3.働き方の多様化

リモートワークの普及により、オンラインでのコミュニケーションやオフィス以外の場所で働くことが増えました。これは良い面がある一方で、企業の文化に触れて馴染む機会が減るというデメリットも生じています。

特に、新入社員や中途社員は、物理的な距離がある中で企業の文化を理解し、チームに馴染むのがより難しくなっています。

しかし、カルチャーフィットしている人材であれば、たとえ離れた場所にいても円滑な意思疎通が可能です。こうした背景から、働き方が多様化する現代において、カルチャーフィットがますます重要視されているのです。

企業のカルチャーを育む方法

カルチャーフィットを考える前に、まず企業内に文化を根付かせることが重要です。ここでは、企業のカルチャーを育んでいくための3つの方法をご紹介します。

1. カルチャーを明確にし、社内に共有する

カルチャーとは、言語化しづらい雰囲気や空気感を含むことが多いですが、人によって捉え方が異なると、社内に浸透させることはできません。

企業文化を定着させるには、たとえ言語化が難しくても、しっかりと言葉にして明確に定義し、全社員に周知する必要があります。企業理念や行動規範などをまとめた「クレド」を作成し、社員に共有することが効果的です。

2. 企業カルチャーに沿った社内制度を導入する

企業カルチャーを言葉で定義した後は、それを具体的な社内制度に反映させることが大切です。制度として形にすることで、社員の行動として文化が定着しやすくなります。

例えば、社員同士の交流を重視する文化であれば定期的な交流会を、個人のスキルアップを重視する文化であれば書籍購入費を支給するなど、文化に合った具体的な制度を設けると良いでしょう。

3. 社内研修で企業カルチャーを伝える

定期的に社内研修を実施し、社員に直接企業カルチャーを伝える場を設けることも重要です。

企業の文化は、経営者や幹部陣が主導して作ることが多いため、彼らが自ら企業理念や文化について語る機会を設けるのが効果的です。文化の作り手から直接話を聞くことで、社員の理解が深まり、文化がより浸透しやすくなります。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

カルチャーフィット人材採用のメリット

ここでは、カルチャーフィットした人材を採用することで企業が得られるメリットを3つご紹介します。

1. 早期離職を防ぎ、定着率が高まる

カルチャーフィットは、早期離職の防止に大きく役立ちます。

「この会社は自分に合わない」と感じるミスマッチは、早期離職の大きな原因です。しかし、価値観が近い従業員が多い環境では、新しい人材も企業に適応しやすく、居心地の良さを感じられるため、早期に辞めてしまうリスクが低くなります。

定着率の低下は採用コストの増加や企業の長期的な成長にも影響するため、カルチャーフィットは人材の定着を促す上で重要な要素です。

2. 社内コミュニケーションが円滑になる

カルチャーフィットしている人材は、周囲と考え方や価値観が似ているため、良好な人間関係を築きやすいというメリットがあります。

価値観のズレは、従業員のモチベーション低下や周囲のストレスにつながり、業務効率を下げてしまう可能性があります。しかし、カルチャーフィットしていれば、スムーズな意思疎通や連携が可能となり、結果として業務効率の向上にもつながります。

3. チームや組織全体の生産性が向上する

カルチャーフィットした人材は、企業やチームと共通の価値観を持って業務に取り組めるため、主体的に行動する傾向があります。

企業の考え方を深く理解し、高いモチベーションを持って業務に当たるため、早い段階で戦力として活躍することが期待できます。これにより、チームや組織全体の生産性向上に貢献します。

4.エンゲージメントとモチベーションの向上

社内のコミュニケーションが円滑で良好な人間関係が築かれている職場は、心理的安全性が高く、従業員は居心地の良さや安心感を得やすくなります。

これにより、企業への帰属意識や愛着が高まり、エンゲージメントやモチベーションが向上します。その結果、従業員は「会社のために貢献したい」という意欲を持って業務に主体的に取り組めるようになります。

カルチャーフィットしないことによる弊害

従業員が企業文化に馴染めないと、さまざまな弊害が生じます。主な弊害をいくつか解説します。

1. 人材が定着しない

カルチャーフィットしない従業員は、社内で居心地の悪さを感じ、定着しにくくなります。入社直後は誰でも慣れない業務や人間関係に苦労するものですが、企業文化に馴染めていれば、上司や同僚に相談しやすくなり、その後の定着につながります。しかし、フィットできないと苦労が続き、離職に至ってしまうリスクが高まります。

2. 社員間の連携がうまくいかず生産性が低下する

カルチャーフィットの度合いは、社員間の連携にも影響します。企業文化に適応している社員が多いと、考え方や価値観が似ているため、チームや部署間の連携がスムーズに進みやすいです。一方、カルチャーフィットしない人材が多いと、価値観の違いから連携が難しくなり、結果として企業全体の生産性低下を招く可能性があります。

3. 会社への帰属意識が低くなりモチベーションが低下する

企業文化にフィットしていると、会社への帰属意識や愛着が自然と湧きやすくなります。しかし、フィットしない場合はそうした意識が生まれにくく、モチベーションの低下につながる懸念があります。従業員のモチベーションを維持し、高めていくためにも、カルチャーフィットは重要な要素となります。

カルチャーフィット採用を成功させる手順

カルチャーフィットを採用活動に活かすには、いくつかの準備が必要です。ここでは、そのための4つのステップを解説します。

1. 自社のカルチャーを明確にする

最初に、自社のカルチャーを定義し、明確にしておくことが不可欠です。

採用担当者が自社の文化をきちんと理解し、説明できなければ、候補者がカルチャーフィットするかを客観的に判断できません。

文化を言語化する際には、例えば組織文化研究の権威であるヘールト・ホフステード博士のモデルを参考にすると良いでしょう。ホフステード博士は、組織文化を「手段重視か、目標重視か」「内部論理か、顧客優先か」といった6つの視点から分析しています。

2. カルチャーに合った採用ペルソナを設定する

自社の文化が明確になったら、次にそれを考慮した採用ペルソナを設定しましょう。

ペルソナとは、単なるターゲット像ではなく、価値観やライフスタイル、考え方まで詳細に作り上げた架空の人物像です。社内で活躍している社員にヒアリングを行い、どのような価値観に基づいて行動しているかを分析すると、より精度の高いペルソナを作成できます。

3. 選考で候補者の価値観や志向性を確認する

設定したペルソナとマッチする候補者に対しては、選考段階で価値観や志向性を深く確認します。

自社の文化に沿った具体的なシーンを想定し、「そのとき、あなたはどう考え、行動しましたか?」といった質問をすることで、候補者の思考プロセスや価値観を探ります。

面接だけでなく、配属先のメンバーとの面談や、社内イベントへの参加機会を設けるなど、複数の手法を組み合わせることで、多角的にカルチャーフィットを判断できます。

4. 自社のカルチャーを積極的に発信する

明確化した自社のカルチャーは、社外に積極的に発信しましょう。

求職者は、待遇だけでなく「自分に合う会社かどうか」という情報を求めています。カルチャーや価値観に魅力を感じれば、転職を考えていない潜在層からの応募につながる可能性もあります。

採用サイトやオウンドメディアだけでなく、社員一人ひとりが発信者となり、会社の雰囲気や考え方を伝えることが重要です。カルチャーの発信を採用広報の柱として位置づけましょう。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

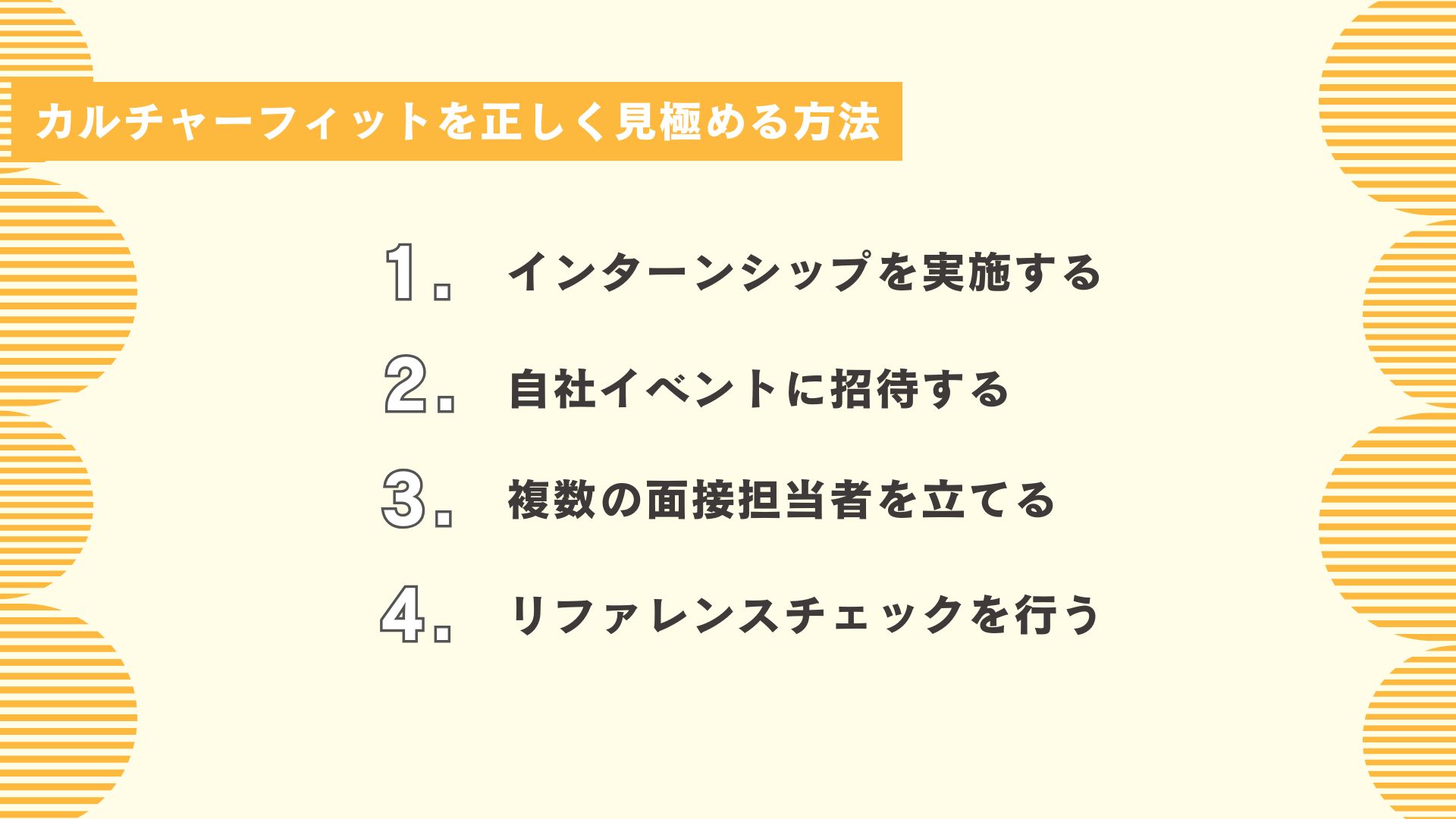

カルチャーフィットを正しく見極める方法

カルチャーフィット採用を成功させるには、その見極めが鍵となります。ここでは、選考だけでは測れないカルチャーフィットをさまざまな角度から判断するための方法をご紹介します。

1. インターンシップを実施する

インターンシップは、カルチャーフィットを見極める最も効果的な方法の一つです。実際に業務を体験し、社員と交流してもらうことで、候補者と企業の双方がお互いのフィット度を判断できます。

特に、1日のインターンシップでも企業の文化に触れるには十分なため、多くの人に体験してもらう機会を提供できます。

2. 自社イベントに招待する

自社イベントは、業務から離れた場で候補者と社員が交流する貴重な機会です。お互いがリラックスした状態で、人柄や価値観、考え方を深く理解し合えるでしょう。

3. 複数の面接担当者を立てる

カルチャーは多面的なものであるため、一人の担当者だけで判断するのは困難です。複数の面接官が異なる視点から評価することで、見極めの精度が高まります。

ただし、この際、面接官の立場や部門が偏らないように注意が必要です。

4. リファレンスチェックを行う

リファレンスチェックとは、候補者の前職の関係者から、人柄や勤務態度、働き方について客観的な情報を得ることです。

第三者からのヒアリングは、選考だけでは分からない候補者の実態を知る上で非常に有効です。これにより、カルチャーフィットを判断する材料が増え、採用の質が向上します。

カルチャーフィットを見極める面接質問例

選考時にカルチャーフィットを正確に見極めるには、質問の内容が大事です。ここでは、カルチャーフィットの判断に役立つ面接質問例をいくつかご紹介します。

1. カルチャーに関する質問例

- 弊社のカルチャーについて、事前にどのような印象をお持ちですか?

- 弊社の「○○」という考え方を大切にしていますが、あなたはこれについてどう思いますか?

- 弊社の理念に関連する過去のエピソードがあれば教えてください。

カルチャーを「知っているか」「共感しているか」といった表面的な質問だけでは、本当にフィットしているかを見極めるのは困難です。どのように感じ、考えているかを、過去の具体的な行動やエピソードから多角的に探ることで、候補者の特性をより深く理解できます。

2. STAR型の質問例

エピソードを掘り下げる際には、STAR型質問が有効です。

- Situation(状況): 過去の業務で、どのような困難な状況に直面しましたか?

- Task(課題): そのとき、どのような課題を持っていましたか?

- Action(行動): その課題を解決するために、具体的にどのような行動を取りましたか?

- Result(結果): その行動の結果、どのような成果や学びが得られましたか?

この流れで質問を深掘りすることで、具体的な状況や行動、結果から候補者の人柄や価値観を把握できます。

3. 逆質問

面接の最後に候補者から質問を促す「逆質問」も、カルチャーフィットの見極めに役立ちます。

候補者は関心が高い内容について質問する傾向があるため、その質問内容から、企業に対して何を重視しているのかがわかります。自由度の高い質問だからこそ、候補者のリアルな志向や価値観を理解する良い機会となります。

まとめ

カルチャーフィットは、採用した人材が企業に定着し、成長していく上で非常に重要な要素です。

採用後にカルチャーフィットしていないことが分かっても手遅れになることが多いため、採用段階でいかに正確に見極めるかが成功の鍵となります。

「まるごと人事」では、貴社に最適な人材を見極めるための専門的な採用ソリューションを提供しています。カルチャーフィットを重視した採用で、企業価値の向上を支援します。

候補者に選ばれる面接の教科書

面接を「属人的な経験」から

「誰でも再現できる仕組み」へ変えるヒント

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

戦略人事とは?人材戦略を成功に導く3つの秘訣

- 採用企画

ひとり人事が抱えがちな悩み6選|企業が取り組むべき支援・工夫

- 採用企画

- 採用オペレーション

中途採用のメリット・デメリットとは?新卒採用との違いも解説

- 採用企画

ベンチャー企業の中途採用が難しい理由とは?成功のカギは採用戦略!

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル

採用補助金とは|種類・申請条件やステップを徹底解説

- 採用企画

エンジニアの採用基準とは?成功に導く7ステップ、必要な能力を解説

- 採用企画