採用・労務・経理に関するお役立ち情報

製造業は人材不足が深刻化する中で、従業員の定着をいかに実現するかが大きな経営課題となっています。従業員の定着状況を把握する指標として注目されるのが「離職率」です。

離職率は単なる数字ではなく、職場環境や評価制度、働き方の実態を映し出す重要なバロメーターといえます。本記事では最新データを基に製造業の離職率を他産業と比較し、若年層や高齢層の傾向を整理しました。

さらに、離職を招く原因と改善策を多角的に解説し、企業が取り組むべき人材定着のヒントを紹介します。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

関連動画:離職率を下げる効果的な方法/退職者分析で見える会社の課題

目次

製造業における離職率

人材不足が深刻化する製造業では、従業員の定着状況を把握する指標として離職率が注目されています。以下では、離職率の定義と算出方法について詳しく紹介します。

離職率とは

離職率は、一定期間における退職者の割合を数値化したもので、従業員が職場に定着しているかを測る指標です。比率が高いほど、職場環境の課題を示唆する場合があります。

厚生労働省では「常用労働者に対する離職者の比率」と定義しており、正社員や長期契約のパートも含まれます。退職には自己都合と会社都合があり、定年退職や人員整理も計上対象です。

離職率は経営戦略や採用活動に大きな影響を及ぼし、健全な職場環境の指標にもなります。最終的に、離職率は定着率と表裏一体の関係にあり、低ければ従業員満足度が高いと判断できます。

離職率の計算方法

離職率は複数の算出方法が存在しますが、基本的に退職者数と従業員数を基準とします。代表的な計算方法は、以下のとおりです。

- 年間離職率=退職者数÷[期首従業員数+期末従業員数]÷2×100

- 月間離職率=1か月の退職者数÷[月初従業員数+月末従業員数]÷2×100

- 新卒3年以内離職率=3年以内の退職者数÷入社時新卒社員数×100

厚生労働省方式では、1月1日現在の常用労働者数を分母に設定する特徴があります。計算結果は業種構造や雇用形態により差異が生じるため、単純比較ではなく背景を分析することが欠かせません。

結果として、離職率を単なる数字で終わらせず、人材定着戦略や労務改善に活かす視点が必要となります。

【令和6年版】最新データで見る製造業の離職率

人材定着が経営課題となる中、最新の統計は職場の実態を映し出す重要な情報です。以下では製造業の離職率を基準に、他産業との比較や世代ごとの特徴を整理します。

参照:厚生労働省|令和6年上半期雇用動向調査結果の概況

製造業の離職率

令和6年上半期の統計によれば、製造業全体の離職率は5.3%となり、安定した水準を維持しています。一般労働者に限定すると4.9%とさらに低く、一定の定着が確認できます。

一方、パートタイム労働者は8.3%であり、雇用形態による差が見られました。背景には、技能を要する現場で長期雇用が求められる一方、短時間勤務層は柔軟な働き方を選びやすい現状があります。

まとめると、製造業の離職率は比較的低位で推移しているものの、働き方の多様化により雇用区分ごとの差異が課題として浮き彫りになっているのです。

他産業との比較

令和6年上半期における製造業の離職率は5.3%であり、全産業平均の8.4%を大きく下回っています。一般労働者では4.9%、パートタイムでは8.3%と、どちらも産業計より低水準です。特に宿泊業・飲食サービス業では15.1%に達し、業種間の格差が顕著に表れています。

| 産業区分 | 全体離職率 | 一般労働者 | パートタイム |

|---|---|---|---|

| 製造業 | 5.3% | 4.9% | 8.3% |

| 産業計 | 8.4% | 6.8% | 12.6% |

| 宿泊・飲食 | 15.1% | 10.9% | 17.9% |

| 鉱業等 | 4.8% | 4.9% | 3.6% |

若年層の離職率・中高年層との違い

新卒社員に着目すると、製造業の3年以内離職率は約20%前後で推移し、全体平均を下回っています。大卒者全体では約30%、高卒者では40%に達するため、業界特性が定着率を押し上げていると考えられるでしょう。

一方で、高齢層の就業は再雇用制度の広がりにより増加傾向にあります。2002年に4.7%だった65歳以上の就業者比率は2023年には8.3%まで上昇しました。

若年層はキャリアの不透明さやワークライフバランスを重視して離職しやすく、高齢層は経験を活かすため残留する傾向が強いといえます。

複数職種・同時採用が回らない

本当の理由と解決策

採用が増えるほど苦しくなる、その違和感の正体とは?メーカー人事が直面しがちな同時採用の課題を構造からひも解き、次に取るべき打ち手を明確にします。

製造業の離職率が高くなる5つの原因

人材不足が深刻化する製造業では、離職率の上昇を招く要因を正確に把握することが重要です。以下で紹介する5つの原因を把握し、定着施策を検討するための基盤としましょう。

単調で反復的な作業によるモチベーション低下

製造現場の特徴として挙げられるのが、同一動作を繰り返すライン作業が中心になることです。単調さは達成感や自己成長の実感を得にくくし、特にスキルアップを志向する従業員にとって働き続ける動機を弱める要因です。

集中力の低下や飽きに直結し、業務全体への意欲も削がれやすくなります。結果として長期的な定着を阻む要因となり、職場を離れる選択につながりやすいでしょう。

肉体的負担が大きい現場環境

工場内業務では重量物の運搬や組み立て、長時間の立ち仕事など体力的に厳しい要素が多く含まれます。特に夏場の高温や冬場の低温、騒音や粉塵といった環境要因は、快適性を欠くだけでなく健康リスクを高める場合があります。

安全対策や教育が不十分な職場では事故への不安が増し、離職を決断する従業員も出やすくなるでしょう。いわゆる「3K」のイメージが依然根強く、身体的な負荷は定着を阻む要素となります。

キャリアパスの不透明さ・評価制度の不満

将来の見通しが立てにくい点も、離職理由として頻繁に挙げられます。昇進や専門職への道筋が示されないと、従業員は長期的なビジョンを描きにくくなります。

さらに、長年貢献しても給与や待遇が変わらない場合、公平性への疑問が高まりやすくなるでしょう。OJT中心で体系的な研修機会が少ない場合、新人は知識不足から無力感を抱き、早期に退職する例も見られます。

ワークライフバランス・福利厚生の弱さ

納期厳守を背景に、長時間労働や休日出勤が常態化する職場では、私生活の確保が難しくなります。交替制勤務は生活リズムを乱し、睡眠不足や健康悪化を引き起こす可能性があります。

さらに、育児や介護に伴う休暇を取得しにくい環境も離職につながりやすい要因です。待遇格差が正社員と非正規雇用の間で大きい場合、公平感を欠きモチベーション低下に直結します。

若者の価値観変化とミスマッチ

近年の若年層は柔軟性や自己実現を重視し、クリエイティブ職やデジタル関連産業を志向する傾向が強まっています。製造業に残る「古い・地味」といった印象や、給与面での見劣りは敬遠につながりやすい要素です。

- 働き方に対する柔軟性不足

- キャリアの透明性不足

- 業界イメージの硬直化

一方で、実際に就職した大卒新人の3年以内離職率は約20%で、全体平均を大きく下回っています。つまり、入職後の定着は比較的高い水準で保たれていることを示します。

採用戦略設計の教科書

「まるごと人事」が培ってきた、採用戦略の立案手順・採用戦略で必要なフレームワークをご紹介!採用を成功させるポイントを今すぐチェック!!

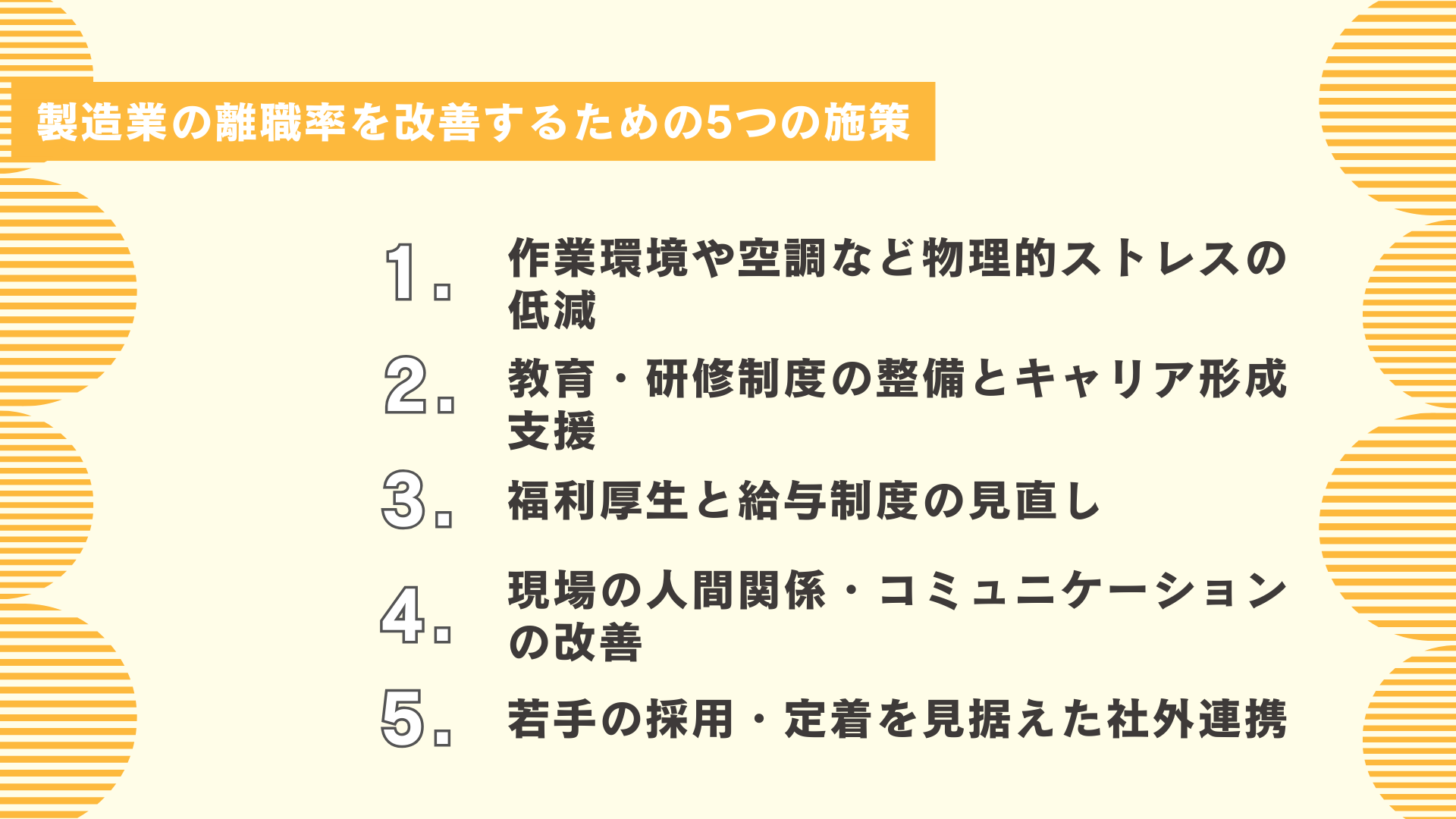

製造業の離職率を改善するための5つの施策

人材の定着を実現するには、労働環境の改善や教育体制の強化、待遇の適正化など多方面からの取り組みが求められます。以下では、5つの観点から離職率改善につながる施策を紹介します。

作業環境や空調など物理的ストレスの軽減

過酷な環境は離職要因となりやすく、現場改善が欠かせません。快適性を高める設備投資や導線設計の工夫は、身体的負担を和らげます。

対策としては、温度調整や換気システムの最適化、LED照明による省エネと明るさ確保が有効です。さらに、防音パネルや防振床の導入で騒音や疲労を軽減できます。

重労働にはロボットアームや自動搬送装置を活用し、作業効率と安全性を同時に向上させましょう。

教育・研修制度の整備とキャリア形成支援

従業員が将来に展望を持てないと、退職意欲が高まります。体系的な研修と透明性あるキャリアパスを設計することで、長期的な成長意欲を刺激できます。

新入社員にはOJTと集合研修を組み合わせ、段階的に職務適応を促す方法が効果的です。熟練者によるメンター制度は、技術承継と人材育成を両立させます。加えて、成果が正当に反映される評価制度があれば、職場満足度は大きく向上します。

福利厚生と給与制度の見直し

待遇の不公平感は離職を招きやすく、定期的な制度改正が不可欠です。給与や福利厚生を地域や業界の相場と比較し、改善余地を洗い出すことが有効です。

特に非正規雇用者も含めた福利厚生利用を認めれば、組織内の不満は減少します。快適な休憩室やリラックス設備を備えた空間は、社員の疲労回復を助けます。

加えて、成果に応じた報奨制度や昇給ルートの明確化により、モチベーションを高めることも可能です。

現場の人間関係・コミュニケーションの改善

離職率を防ぐには相談しやすい職場づくりが重要であり、心理的安全性を高める仕組みが必要です。具体策としては、以下が挙げられます。

- 休憩時間の交流促進

- 専門家による相談窓口の設置

- 公正なハラスメント対策の実施

さらに、組織文化を強化する活動も有効です。また、研修や懇親イベントを行うことで、協力体制を養えます。

若手の採用・定着を見据えた社外連携

若手人材を確保するには、早期から業界理解を促す活動が必要です。教育機関と連携したインターンや職場体験は、現場の魅力を直接伝える絶好の機会となります。

高専や大学との共同イベントを開催すれば、専門性を持つ学生にアプローチが可能です。さらに、働きやすさや柔軟な制度を積極的に発信することがブランド価値を高めます。採用後にはフォローアップ体制を整え、人材の早期離職を防ぎましょう。

まとめ

製造業では慢性的な人手不足による離職率の高さが、企業成長の障壁となっています。若手やシニア層の動向を踏まえつつ、働き方や評価制度の見直し、キャリア形成支援など多様な改善策が求められています。

一方で、自社だけで全ての課題に対応するのは容易ではありません。そこで、採用や人材定着を支える外部リソースの活用が有効な手段となり得ます。

まるごと人事でも、製造業界に適した採用支援を提供しています。自社の採用支援おける課題解決の選択肢として、ぜひ利用を検討ください。

複数職種・同時採用が回らない

本当の理由と解決策

採用が増えるほど苦しくなる、その違和感の正体とは?メーカー人事が直面しがちな同時採用の課題を構造からひも解き、次に取るべき打ち手を明確にします。

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

採用のスクリーニングとは|目的や効果、5つの手法や注意点を解説

- 採用企画

- 採用オペレーション

スタートアップが必要な人材を採用するためのポイント、おすすめの採用手法を紹介

- 採用企画

介護業界の採用手法|実態や採用計画・戦略に活用できるコンテンツも解説

- 採用企画

採用計画の立て方を徹底解説!9つのステップと求める人材を採用するためのポイント

- 採用企画

メタバース採用とは|Z世代に効果的な活用法、メリットや成功する5つのポイントを紹介

- 採用企画

看護師の採用方法|おすすめの求人媒体6選と採用成功のポイントを解説

- 採用企画

- 採用媒体・チャネル