採用・労務・経理に関するお役立ち情報

入社手続きは、企業にとって単なる形式的な作業ではなく、法的義務の履行や労使トラブルの防止のために必要です。

実際に、賃金要件(106万円の壁)の撤廃や電子申請の義務化などに対応する必要があります。労働条件通知書の不備や説明不足は、退職時のトラブルにつながるケースもあり、書類作成の標準化とチェック体制の明確化が不可欠です。

本記事では、人事・総務が対応すべき3つのフェーズに分け、チェックリストを用いながら会社側が行うべき新入社員の入社手続きを解説します。

初めて労務を担当される方にもわかりやすく解説していますのでぜひお役立てください。

入社手続きチェックリスト

入社前の準備から入社後のフォローアップまで、手続きの全体像をわかりやすく解説!効率化のためのポイントや実務に役立つ情報を紹介

関連動画:オンボーディングとは

目次

新入社員手続きに必要なチェックリスト22項目

会社側が対応する新入社員の手続きに必要な22項目は、以下のとおりです。各項目の手続きタイミングが異なりますので、ご確認ください。

【新入社員手続き・会社側でやるべきチェックリスト22】

| No | 項目名称 | 必要なタイミング | チェック欄 |

|---|---|---|---|

| 1 | 採用通知書(内定通知書) | 採用内定後すみやかに | |

| 2 | 入社誓約書 | 初出社までに渡す書類 | |

| 3 | 労働条件通知書 | ||

| 4 | 雇用契約書 | ||

| 5 | 年金手帳 | 初出社時に提出が必要な書類 | |

| 6 | マイナンバー | ||

| 7 | 給与振込先申請書 | ||

| 8 | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | ||

| 9 | 源泉徴収票 | ||

| 10 | 雇用保険被保険者証(雇用保険被保険者証番号) | ||

| 11 | 健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届 | ||

| 12 | 健康診断書 | ||

| 13 | 各種手当支給申請書 | ||

| 14 | 社会保険の加入手続き | 入社後に行う行政手続き | |

| 15 | 雇用保険の加入手続き | ||

| 16 | 労災保険の適用 | ||

| 17 | 所得税に関する手続き | ||

| 18 | 住民税に関する手続き | ||

| 19 | 労働者名簿の作成 | 入社後に行う社内手続き | |

| 20 | 賃金台帳の作成 | ||

| 21 | 出勤簿の作成 | ||

| 22 | 執務環境・貸与品・備品の提供 |

入社手続きチェックリスト

チェックリストと一緒に、効率化のためのポイントや実務に役立つ情報を紹介!入社前の準備から入社後のフォローアップまで、手続きの全体像をわかりやすく解説

2025年法改正・社会保険拡大への対応ポイント

2025年に実施または段階的に実施される法改正により、短時間労働者の社会保険適用範囲や電子申請義務の拡大が予定されています。企業は法改正による変化を踏まえ、社内規程・手続きフローを見直さなければなりません。

短時間労働者への社会保険適用拡大

2025年度に向けて、パート・アルバイトなどの短時間労働者も社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象が拡大される法制度改正が進行しています。 具体的には週20時間以上の労働者を対象と、従業員規模要件や月額賃金要件(例:月額8.8万円)といった加入要件が段階的に撤廃されつつあります。

現時点では、例えば従業員数51人以上の企業に勤務する短時間労働者が2024年10月からが対象です。

短時間労働者を雇用している企業では以下を改めて確認し、社会保険加入対象か否かを早期に判断すべきです。

- 契約の時間数

- 月額賃金

- 雇用期間

- 学生か否か

就業規則や雇用契約書にも反映して、労務管理体制を強化してください。

出典:社会保険の加入対象の拡大、年金制度改正法、社会保険適用拡大|対象となる事業所・従業員

電子申請義務化・ペーパーレス化の流れ

2025年1月1日から、複数の労働安全衛生・社会保険関連手続きにおいて、電子申請が義務化される枠組みが導入されました。

以下の手続きは電子申請が原則義務化になっています。

- 労働者死傷病報告

- 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

- 定期健康診断結果報告

- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告

- 有機溶剤等健康診断結果報告

- じん肺健康管理実施状況報告労働者死傷病報告

また、社会保険・労働保険手続きでもe-Govプラットフォーム等を通じたオンライン化が進んでおり、電子申請未対応の事業場には早めの準備が促されています。

労務・総務部門では、電子申請に必要なID管理・システム導入・業務プロセスの再設計を優先してください。

出典:労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます(令和7年1月1日~)

最新動向を社内ルールに反映する方法

法改正や制度変更が続くため、企業内の就業規則・労務手続きマニュアル・チェックリストは定期的な更新が不可欠です。まず、法令改正時点で求められる変更点を押さえ、関係資料(例:厚生労働省「年金制度改正の全体像」など)を参照してください。

次に、社内ルールに「短時間労働者の加入判定」「電子申請必須手続き」「対応期限の確認」などを反映します。さらに、担当者への教育・周知を行い、チェックリスト・ワークフローを活用して漏れを防止する仕組みを導入してください。

法改正後の空白期間を生まないために、スケジュール管理・社内レビュー・外部専門家との連携も併せて整備することで、実務との乖離を最小限に抑えられます。

入社前後で発生する主なスケジュールと提出期限一覧

入社手続きのスケジュールは、入社前・入社時・入社後の3期間に分かれます。期間ごとに求められる書類提出や行政対応の期限が異なるため、全体像を明確にしておきましょう。

担当者が日付とタスクを把握していれば、遅延や漏れを防ぎ、法令遵守を確実に実行できます。以下では、入社前後に行うべき主な手続きの流れと期限を具体的にまとめます。

入社1か月前〜入社日までのスケジュール

入社1か月前から入社当日までに行う業務は、書類準備と採用者との情報確認が中心になります。時系列で整理すると、優先度を判断しやすくなります。

時期 | 主な対応項目 | 担当部門 | 備考 |

入社1か月前 | 雇用契約書・労働条件通知書の作成 | 人事 | 契約内容を確定させる |

入社3週間前 | 社会保険・雇用保険の加入準備 | 労務 | 必要書類の案内を実施 |

入社2週間前 | 給与振込口座・扶養控除申告書の案内 | 総務 | 本人への送付を完了 |

入社1週間前 | PC・アカウント・備品の設定 | 情報システム | 業務環境の整備 |

入社日当日 | 健康診断書・マイナンバー等の提出 | 新入社員 | 初日回収を徹底 |

入社後1週間〜1か月の行政手続き期限まとめ

入社後は、社会保険や税務関連の行政手続きが短期間で集中します。法定期限を把握し、遅延を防ぐ管理が求められます。

手続き内容 | 提出期限 | 提出先 | 備考 |

健康保険・厚生年金の資格取得届 | 入社日から5日以内 | 年金事務所 | 加入義務あり |

雇用保険被保険者資格取得届 | 入社翌月10日まで | ハローワーク | 遅延は罰則対象 |

労災保険適用届 | 速やかに提出 | 労働基準監督署 | 事業所単位で管理 |

扶養控除等申告書 | 初回給与支払日前まで | 社内保管 | 税額計算に影響 |

住民税特別徴収届 | 入社後1か月以内 | 各自治体 | 地方税の徴収処理 |

提出遅延時の対応とペナルティ

提出期限を過ぎた場合、企業には行政指導や追徴金が科される可能性があります。遅延を把握した時点で、迅速に是正措置を取ることが重要です。

<遅延発生時の基本対応手順>

- 遅延理由を明確にし、該当機関へ報告する

- 書類を整備し、速やかに再提出を行う

- 再発防止策として社内マニュアルを改訂する

<主なペナルティ例>

- 社会保険加入の遅延:最大2年分の保険料追納

- 雇用保険届出の遅延:行政指導または事業主責任の指摘

- 税務書類の未提出:過少申告加算税や延滞税の発生

手続き遅延を防ぐには日次でタスクを点検し、期限前に社内共有を行う運用体制が効果的です。

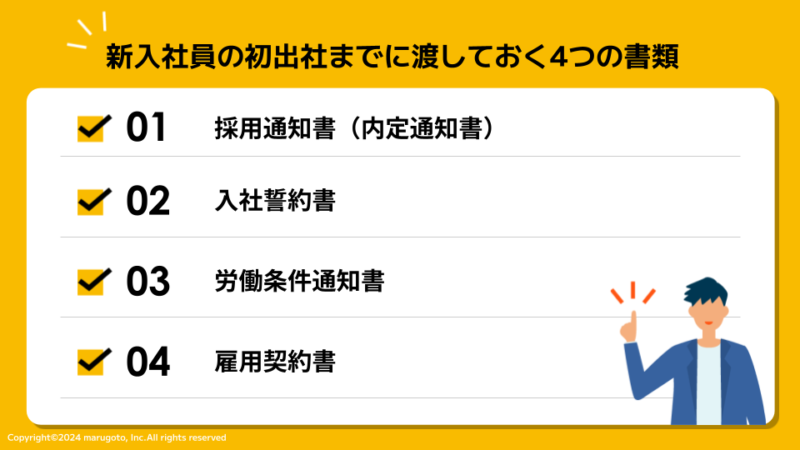

【初出社までに】入社手続き|新入社員に渡しておく4つの書類

まず最初に、新入社員の入社初日までに配布すべき4つの書類について、紹介します。

採用通知書(内定通知書)

- 新入社員の氏名

- 企業名および代表者氏名

- 入社日

- 入社までに準備する物

- 内定取り消し事由

- 人事連絡先

入社誓約書

- 労働契約の期間

- 就業場所

- 業務内容

- 始業終業時刻

- 所定時間外労働の有無

- 休憩時間/休暇

- 賃金の決定、計算および支払いの方法

- 賃金の締め日と支払いの時期

- 退職に関する事項

雇用契約書

- 契約期間(入社日)

- 就業場所

- 賃金

- 想定残業時間

- 休日

入社手続きチェックリスト

初出社までに渡すべき重要書類の作成・管理方法を詳しく紹介。手続きの効率化とミス防止に役立ちます。

【初出社時に提出】入社手続き|新入社員に提出してもらう8つの書類

次に、新入社員が初出社時に提出する8つの書類についてご説明します。

基礎年金番号

基礎年金番号は、社会保険の手続きに必要です。

提出された年金手帳を、会社で一括保管し、退職時に返却するケースもあります。

2022年4月以降は年金手帳が廃止された為、年金手帳の提出を不要とする会社もあり、マイナンバーのみで社会保険手続きを行うことが可能です。

マイナンバー

マイナンバーは、年末調整などの税金手続きや、社会保険の手続きで必要となります。

収集する際は、利用用途を伝えることが求められます。

給与振込先申請書

給与振込先申請書(給与振込先の口座情報)は、指定の口座に給与を振り込むために必要です。

提示方法は、企業側で自由に指定できます。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、社会保険や各種控除を受けるために必要な書類です。

毎月の所得税額を適切に控除するためにも、必ず提出する必要があります。

源泉徴収票

源泉徴収票は、転職者が対象となり、退職と入社が同じ年の場合、年末調整の税務処理に必要です。

雇用保険被保険者証(雇用保険被保険者証番号)

雇用保険被保険者証(または雇用保険被保険者番号)は、転職者に必要な書類で、前職での雇用保険加入状況を確認する際に使用します。

健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届

健康保険被扶養者異動届および国民年金第3号被保険者届は、扶養者がいる場合に提出し、社会保険手続きに必要な書類です。

健康診断書

健康診断書は、事前に準備してもらうか、入社後3カ月以内に提出してもらいます。

企業は、労働安全衛生法に基づき、一定の健康診断を実施する義務があります。

各種手当支給申請書

手当支給申請書には、通勤手当や住宅手当などが含まれます。

【行政手続き】入社後に新入社員に行ってもらう5つの手続き

社員入社後に必要な手続きとして、5つの行政手続きについて説明します。社会保険や雇用保険の加入手続きには法定期限が設けられています。手続きに遅延・ミスがあると罰金・罰則が発生するものもありますので、確実に対応しましょう。

社会保険の加入手続き

社会保険加入手続き(健康保険・厚生年金保険)は、雇用開始から5日以内に、所管の年金事務所や健康保険組合に対して行う必要があります。

2024年10月からは、従業員数51人以上の企業で働くパート・アルバイトも、新たに社会保険の適用を受けることになります。

詳しくは、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。

厚生労働省公式サイト:社会保険適用対象となる加入条件

雇用保険の加入手続き

雇用保険の加入手続きは、雇用開始の翌月10日までに、所管の公共職業安定所(ハローワーク)に対して行います。

労災保険の適用

労災保険は、職業の種類を問わず、賃金を支払われる従業員(労働者)に対して必ず適用されます。業務上の事故や病気に対して保障し、各事業所の加入手続きは、所管の労働基準監督署で行います。

所得税に関する手続き

所得税に関する手続きは、入社時に提出された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもとに、源泉徴収簿を作成します。

住民税に関する手続き

住民税に関する手続きは、特別徴収の場合に必要です。

特別徴収とは、事業主が従業員の代わりに毎月の給与から住民税を天引きし、従業員が住民登録している市町村に納税することを指します。

各市町村によって書類提出の期限が異なるため、注意が必要です。

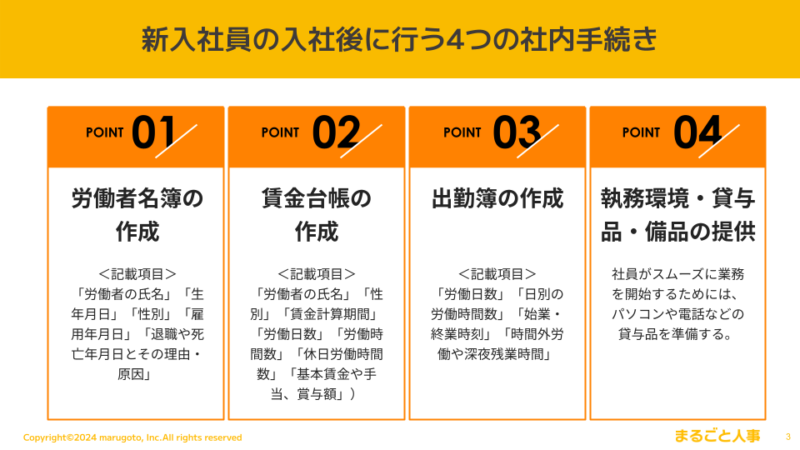

【社内手続き】新入社員が入社後に行う4つの手続き

社員入社後に必要な社内手続きを、4つご紹介します。

労働者名簿の作成

労働者名簿は、労働基準法に基づき、保存期間が5年と定められています。

名簿には「労働者の氏名」「生年月日」「性別」「雇用年月日」「退職や死亡年月日とその理由・原因」を記載する必要があります。

賃金台帳の作成

賃金台帳は、労働基準法に基づき、保存期間が5年と定められています。

「労働者の氏名」「性別」「賃金計算期間」「労働日数」「労働時間数」「休日労働時間数」「基本賃金や手当、賞与額」などを記載する必要があります。

出勤簿の作成

出勤簿は、労働基準法に基づき、保存期間が5年と定められています。

「労働日数」「日別の労働時間数」「始業・終業時刻」「時間外労働や深夜残業時間」などを記録する必要があります。

執務環境・貸与品・備品の提供

社員がスムーズに業務を開始するためには、パソコンや電話などの貸与品を準備することも重要です。また、配属先の部署への申し送りが十分であれば受け入れ側の用意もできるでしょう。

会社によっては、給与計算システムや人事システムへの情報入力が必要になる場合もあります。

これらの入社手続きは膨大な業務量を伴うため、迅速に進めると同時に、ミスがないよう慎重に業務管理を行うことが求められます。

提出書類の把握もバッチリ!

入社手続きチェックリスト

初出社時に必要な書類と行政手続きを網羅。手続きミスを防ぐためのポイントをわかりやすく解説!

会社側の入社手続きでよくあるトラブル

会社側で行うべき入社手続き業務が効率化されていなかったり、理解が浅い社員が対応することによって、トラブルが発生してしまうこともあります。ここでは、入社手続き業務においてよくあるトラブルとその回避方法を解説します。

1. 労働条件の食い違い

入社手続きで最も多いトラブルのひとつが、「事前に聞いていた労働条件と実際の条件が違う」というケースです。たとえば、面接時に「残業はほとんどない」と説明されていたのに、実際は毎日のように残業が発生したり、提示された給与額が基本給と手当を含めた合計額であることが後から分かり、不信感を招くことがあります。

こうしたトラブルを防ぐには、口頭で伝えた内容を明文化し、労働条件通知書または雇用契約書に正確に記載することが重要です。特に、給与の内訳(基本給・手当・残業代など)、勤務時間、休日、勤務地、試用期間の有無や条件などは、具体的に記載する必要があります。口頭説明と書類の内容が一致しているかを必ず確認し、入社前に本人の了承を得ることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

2. 入社前の連絡不足

採用が決定した後、入社までの間に連絡が途絶えてしまうと、新入社員は「本当に自分を歓迎しているのだろうか」「業務内容はどうなっているのだろうか」と不安を感じ、最悪の場合、入社を辞退されてしまうこともあります。特に、内定から入社までの期間が長い場合は、情報が何も届かない状態が続くことで、気持ちが離れてしまうリスクが高まります。

こうした事態を防ぐには、入社前に定期的な連絡を行い、安心感を持ってもらうことが大切です。具体的には、入社手続きに必要な書類やスケジュールの案内、初日の持ち物や集合時間の連絡、あるいは簡単な会社紹介資料の送付などが効果的です。また、可能であれば入社前オリエンテーションや懇親会を実施することで、職場に対する親近感を持ってもらいやすくなります。

3. オリエンテーションや備品の準備不足

新入社員が初出勤した際に、PCが用意されていなかったり、メールアカウントが発行されていなかったりすることは意外と多く、それが企業への不信感につながる場合もあります。初日からスムーズに業務が始められないと、本人のモチベーションが下がるだけでなく、受け入れ側の準備不足として印象を損ねる原因にもなります。

これを防ぐためには、入社日より前に、PCやアカウント、入館証、業務マニュアルなどをしっかりと準備しておく必要があります。また、初日には会社の概要説明や就業ルール、部署紹介、業務フローのオリエンテーションを実施することで、新入社員が組織の一員としてスムーズに馴染むことができます。できるだけ余裕をもって段取りを整え、受け入れの体制を整備することが、良いスタートを切るための鍵となります。

4. 手続きの遅延による社会保険トラブル

入社後の社会保険手続きが遅れると、従業員だけでなく会社にもさまざまな不利益が生じるおそれがあります。健康保険証の発行が遅れて医療機関を受診できなかったり、年金記録が反映されないといったトラブルが発生することがあります。さらに、雇用保険の資格取得届が期限内に提出されない場合、失業給付などの受給に支障をきたすこともあるでしょう。

遅延の多くは、入社日と実際の提出日がずれてしまったり、担当者が書類不備に気づかず差し戻されたりすることで起こります。社会保険や雇用保険の資格取得手続きには、原則として入社日から5日以内または10日以内など法律で定められた期限があります。期限を過ぎると行政指導や追徴保険料の対象となるため、注意しましょう。

防止策としては、入社日を基準とした手続きスケジュールを明確にし、チェックリストや電子申請システムを活用して進捗を管理することが効果的です。特に複数名の入社が重なる時期は、手続き漏れを防ぐために担当者の二重チェック体制を設けるとよいでしょう。

入社手続きを効率化するなら労務管理システム導入がおすすめな理由7つ

入社手続きを効率化するために労務管理システムを導入することがおすすめです。

入社手続きに関わる書類作成や電子申請、従業員との情報やり取りをオンラインで一元管理できます。

さらに、以下の3つのポイントを押さえて活用することで、業務効率を一層高めることが可能です。

1. 最新情報を常にアップデートし、社内共有をスムーズに

クラウド型の労務管理システムは自動でアップデートされるため、法改正や書式の変更にも即時対応できます。システム提供元の情報サイトからは、最新の制度解説や操作方法も確認でき、従来のように古いマニュアルや前任者の知識に頼る必要がなくなります。

また、ToDoリスト機能を活用すれば、社会保険・労働保険・雇用契約書作成など複数の手続きをまとめて管理でき、抜け漏れ防止や担当者同士のスムーズな情報共有につながります。

2. 入社予定者の情報をWeb入力で直接取得

労務管理システムを通じて入社予定者にアカウントを発行すれば、本人がPCやスマホから必要情報を直接入力できます。基本情報や住所、銀行口座、扶養家族、社会保険・雇用保険情報などを効率的に収集でき、書類のやり取りにかかる工数を大幅に削減可能です。

さらに、入力項目を自由にカスタマイズできるため、自社独自の情報も同時に取得できます。

3. 電子申請で役所手続きをスピードアップ

労務管理システムの電子申請機能を利用すれば、社会保険や労働保険の手続きを役所に出向くことなく完了できます。対応範囲はシステムによって異なるものの、郵送や窓口提出の手間が不要となり、業務スピードと効率性が飛躍的に向上します。テレワーク環境でもスムーズに申請できるため、柔軟な働き方を支える大きなメリットとなります。

4. 業務効率化と人的エラーの削減

入社手続きは、雇用契約書の作成・社会保険や雇用保険の申請・社員情報のシステム登録など、多くの業務が発生します。従来の紙やエクセルを用いた管理では、担当者が膨大な入力作業を行い、記入漏れや転記ミスが生じやすいという課題がありました。システムを導入すれば、新入社員本人がオンラインで情報を入力し、そのままデータを反映できるため、二重入力を防ぎ、担当者の作業負担を大幅に軽減できます。

5. 法令遵守とコンプライアンス強化

社会保険や雇用保険の手続きは、法改正に応じて書類や運用ルールが変更されることが多く、常に最新情報に対応するのは担当者にとって大きな負担です。入社手続きシステムを活用すれば、法令に準拠した最新の書式が自動反映されるため、更新作業の手間が不要になり、コンプライアンスリスクの低減につながります。特に複数拠点や全国採用を行う企業にとって、統一された基準での運用は安心感をもたらします。

6. 新入社員の利便性と候補者体験の向上

近年はリモートワークや地方採用の増加により、入社前の手続きをオンラインで完結できる仕組みが求められています。システムを導入すれば、新入社員は自宅からPCやスマートフォンで必要事項を入力し、必要書類をアップロードするだけで完了します。これにより、入社当日の不安を軽減し、スムーズに業務へ移行できます。こうした利便性は「入社前からの良い体験」となり、採用競争力や定着率の向上にも直結します。

7. データ活用による人材戦略の強化

入社手続きで収集したデータは、単なる管理情報にとどまらず、人材戦略にも活用できます。システムに蓄積された情報は人事データベースとして一元管理され、将来的に教育研修や人材配置の最適化に生かすことが可能です。これにより、企業は従業員のキャリア形成を支援しつつ、組織全体の成長戦略を支える基盤を構築できます。

【初めての労務担当者向け】よくある質問6選

ここからは、よくあるご質問にお答えします。

1:雇用保険被保険者証書を紛失したときはどうする?

雇用保険被保険者証を紛失し、被保険者番号がわからない場合は、社員本人が公共職業安定所(ハローワーク)の窓口で再発行を申請することができます。

ハローワーク公式サイト:雇用保険被保険者証再交付申請書について

2:年金手帳・基礎年金番号通知書を紛失したときはどうする?

年金手帳を紛失し、基礎年金番号がわからない場合は、社員本人が手続きを行うことで、基礎年金番号通知書の再交付を受けることができます。

日本年金機構公式サイト:「基礎年金番号通知書再交付申請書」はどうしたら手に入れられますか。

3:新しい健康保険証の交付が遅いときはどうする?

病院によっては、一時的に診療費を全額自己負担する場合がありますが、保険証が交付された後に保険適用分を返金してもらうことが可能です。

社員が全額立て替えた場合も、保険証交付後に保険組合で払い戻しの手続きを行うことができます。この際、領収書を必ず保管するように指示しましょう。

また、健康保険被保険者資格証明書を発行することで、一時的に保険証の代わりとして使用することも可能です。

日本年金機構公式サイト:従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き

4:派遣社員を雇用するときはどうする?

新入社員が派遣社員の場合、社会保険などの入社手続きは必要ありません。

受け入れの準備は、派遣元との労働者派遣基本契約書に基づいて進めましょう。

5:外国人を雇用するときはどうする?

外国人を雇用する場合は、在留カードや旅券(パスポート)の確認が必要です。

詳しくは、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。

厚生労働省公式サイト:外国人の雇用

6:マイナンバーの取り扱いはどうする?

マイナンバーは特定個人情報に該当するため、社員からの収集方法や社内での扱いには細心の注意が求められます。マイナンバーを取り扱う担当者が個人番号を不正に利用したり、第三者に提供したりした場合、最大で4年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。社内でのマイナンバー取扱担当者の限定や管理システムの導入などにより、情報漏えいを防ぐための適切な管理を徹底しましょう。

情報漏洩を防ぐために、「給与計算や社会保険手続きなど、法令で定められた範囲内でのみ利用する」「厳重な保管」「アクセスできる者を制限する」等、利用規約を作成しておきましょう。

入社の手続きは迅速かつ丁寧に進めよう

新入社員の入社手続きは、会社の信用に直結するため、丁寧かつ迅速な対応が求められます。また手続きに不備が生じると、行政指導が入る可能性もあります。

作業ミスを防ぎ、スムーズに手続きを完了させるためには、人事労務担当者間の連携が重要です。ぜひこの記事にあるチェックリストを活用し、業務の参考にしていただければと思います。

また、他社の入社・退職手続きの実態については、株式会社メタップスホールディングスの記事も参考にご覧ください。

入社手続きに関する不安やお悩みがある場合は、「まるごと管理部(労務プラン)」にお気軽にご相談ください。

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

社員管理システムとは?導入のメリットや活用に向けたポイントを解説

- バックオフィス業務

人事評価システムおすすめ15選!ベンチャー・スタートアップ向け

- バックオフィス業務

東京のおすすめ経理代行業者4選!依頼するメリットも合わせて解説

- バックオフィス業務

札幌で依頼したい記帳代行サービス4選。選び方のポイントを解説

- バックオフィス業務

経理が急に辞めてしまったのでどうしたら良いですか?に答えます

- バックオフィス業務

クラウド給与計算ソフト10社を比較ポイント|機能や特徴・料金も解説

- バックオフィス業務