採用・労務・経理に関するお役立ち情報

応募数だけで採用は語れない

「応募が来た=成功」という評価軸だけでは、採用活動の実態は見えてきません。なぜなら、

- 応募が多くても、面接に進まない

- 面接しても、内定辞退される

- 入社しても、すぐに辞めてしまう

といった“漏れ”が発生していることが多いからです。

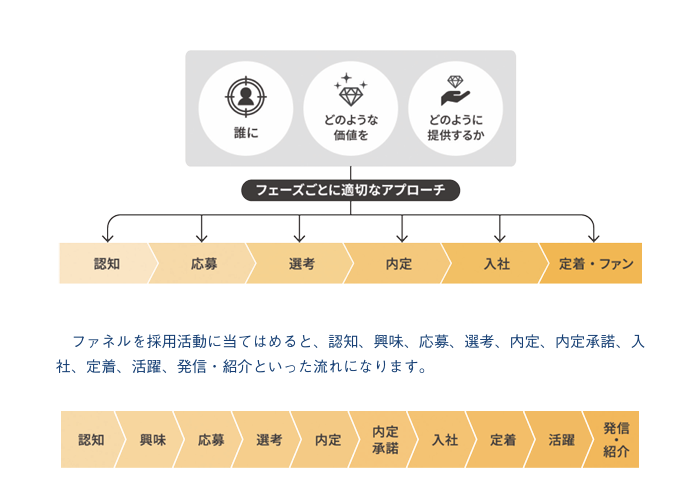

特に中小建設企業では、「来てくれればありがたい」と思うあまり、応募数だけに目を奪われがちですが、採用はファネル(漏斗)構造で考える必要があります。

無料で公開!!

建設業界採用ブック

建設業界の“良い人材が採用できない悩み”を解決!応募から内定まで導く、現場目線の採用ノウハウ本を完全無料で公開中です!!

関連動画:建設業界採用ブックの解説動画

ファネル管理で「どこで詰まっているか」を把握する

採用活動は、営業と同様に”ファネル”で可視化できます。代表的なステップは以下の通りです:

- 求人の閲覧数(求人媒体やSNSなど)

- 応募数

- 書類選考通過数

- 一次・最終面接通過数

- 内定承諾数

- 入社後定着数

このように各ステップを定量化しておくことで、「どこで歩留まりが悪くなっているのか」が明確になります。

たとえば:

- 書類通過率が低ければ、求人のターゲットや内容がミスマッチ

- 面接辞退率が高ければ、日程調整や印象形成の仕組みに課題

- 内定辞退が多ければ、条件提示やコミュニケーションに不足

といった仮説が立ち、次の一手を具体化しやすくなります。

データ分析のポイント:”率”で見る

採用の成果を語るうえで重要なのは、”数”ではなく”率”で見ることです。

- 応募数→面接数(面接率)

- 面接数→内定数(内定率)

- 内定数→承諾数(承諾率)

- 入社数→3ヶ月定着数(定着率)

これらの「コンバージョン率」を追うことで、

「何件応募があれば1名入社するか」

というコスト感や施策評価が見えてきます。媒体別・職種別・時期別などで比べてみると、より深い示唆が得られます。

採用レポートは経営資料である

中小企業では、採用は人事任せ、または現場任せになりがちです。しかし、

「誰をどのくらい、いつまでに採用できるか」

は、事業計画に直結する重要情報です。だからこそ、採用レポートは現場だけでなく、経営層に共有されるべきです。

採用の進捗や歩留まりを、月次や四半期単位で報告・可視化することで、

- 採用への理解とコミットが社内に浸透

- 予算や体制の根拠が明確になる

- 採用戦略が事業と連動する

といった効果が生まれます。

特に、定量データとセットで「なぜそうなったか」の要因分析や改善施策を記載すると、採用が“なんとなく”ではなく、戦略的な取り組みとして認識されます。

採用もPDCAで改善する

「求人出したけど、来なかった」で終わってしまっては、同じ失敗を繰り返します。

- Plan:どんな人を、どんなチャネルで、どう口説くかを計画

- Do:実行(媒体出稿、面接対応など)

- Check:数値で検証(応募数・歩留まり・定着)

- Act:改善(ターゲット・内容・対応プロセスの見直し)

というサイクルを回すことが、再現性のある採用成功につながります。

特に、感覚や経験値ではなく「データに基づいた改善」ができると、採用活動の精度が格段に上がります。

次回予告

次回(最終回)は、「採用から始まる会社のブランド戦略」と題し、採用活動を“広報・PR”として捉える発想の転換と、自社らしさを伝えるブランディング戦略についてご紹介します。

無料で公開!!

建設業界採用ブック

建設業界の“良い人材が採用できない悩み”を解決!応募から内定まで導く、現場目線の採用ノウハウ本を完全無料で公開中です!!

CATEGORYカテゴリ

TAGタグ

関連記事

採用課題とは|見つけ方や課題別の解決方法と事例を紹介

- 採用企画

第2回「採用の全体像と“つまずきトラップ”を読み解く」【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】

- 採用企画

採用活動におけるカスタマージャーニーとはなにか?メリットや作り方を紹介

- 採用企画

オワハラとは?企業が知っておくべきリスクと防止策6つを徹底解説

- 採用企画

建設業の新3K採用戦略|従来の3Kとの違いと実現に向けた具体策

- 採用企画

採用計画の立て方を徹底解説!9つのステップと求める人材を採用するためのポイント

- 採用企画